0/500

吹尽狂沙始到金—王庆元访谈

2016/11/11 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:韩秀芳;

吹尽狂沙始到金

——王庆元访谈

■本报记者 韩秀芳

王庆元 字深伏,号龟泉子,山东临朐人。现为中国书协理事、产业发展工作委员会副主任,青海省书协主席。

书法作品多次在全国大展中展出,被中国美术馆、香港新风出版社、贵州省博物馆、青海省档案馆等收藏,并刻碑、刻石。多家媒体专题报道其艺术成果,发表书法评论文章20余篇,书法论文入选全国性书法理论研讨会2次。2002年被中国书协评为“德艺双馨”会员。2004、2009年获青海省政府文艺评奖创作奖。主编《风雅三江源》、编辑《大美青海》等多部美术、书法、摄影作品集。

时 间 2016年8月21日

地 点 青海西宁王庆元工作室

第一次接触王庆元先生缘于本报的“书家近况”栏目,我跟他短信联系,想要采访他,他说正在山东探亲,一个月后回到青海再联系。我记下了,一个月后,准时跟王庆元先生联系。到了采访时间,我本来比较紧张。他一开口,我一听这山东潍坊口音与我的研究生导师吕金光先生的山东临沂普通话颇相似,顿时感觉亲切了许多,采访也比较顺利。

第二次则来到了青海,《书法报》走进青海海东,并与西宁印社成员座谈。趁此机会,本报执行主编毛羽、编辑窦庆勃和我一起来到王庆元先生在青海的工作室,他的工作室有两层,一层为住所,二层为工作室。工作室有书房、创作室,还有个不小的露台,露台中间放置一套古色古香的木桌木凳,种满了各色各样的鲜花与绿植。一岁左右的孩童咿咿呀呀地让王庆元抱,一只宠物狗“汪汪”叫着抗议我们干扰了它的自由。置身这样的环境中,一切都显得那么有朝气,无论是读书还是写字,仿佛环境可以给身体注入活力。访谈就在这样的环境中轻松地开始了……

书法报:王主席您好!您是什么时候喜欢上书法的?

王庆元:我从小就喜欢写字,小的时候看老师、同学写的钢笔字很好,就照着模仿写。

书法报:您那个年代应该还有描红。

王庆元:那个时候还没有,我是20世纪60年代上的学,当时有美术课,可以画画,但没有书法课。那时候写字主要用石板、石笔,到了三年级才有了作业本,当时的纸是一种绿色的草纸,很粗糙,用的是蘸水笔。

书法报:您是什么时候来青海的?

王庆元:我是当兵出身,当时入伍就在青海,时间是20世纪70年代初。我是1994年才转业的,在部队是正团级别。我到了部队首先当通信员,再后来做政工工作。部队提倡业余时间自学,鼓励一专多能,才艺越多越好。有点表演才能的就能到宣传队,写字好点的可以当文书,文字好的就到政治部门去。我当通信员时给领导们服务和送信,团领导看我爱学习就说:“你在老家当了三年赤脚医生,虽然文化程度不高,但是文化基础还可以,就当打字员吧。”就这样到团司令部打字室当了打字员,两年以后,就提干到保密室当保密员,主要是管文件收发登记传阅等工作。

书法报:后来主要就搞文字工作吧?

王庆元:是的,从打字员、保密员、参谋、干事、秘书,再到政治处主任、副政委等,都是与材料打交道多,从事文字工作也促进我对书法更加热爱,那时候便痴迷写字练书法了。

书法报:那时候获取书法信息的渠道是什么?

王庆元:渠道非常少,也没有字帖,获取信息的来源就是报纸,那时候报纸杂志的刊头偶然会有书法题字的,有时《解放军报》和《人民画报》里边有小块书法题字内容,还有一些照片以及毛泽东诗词书法,等等,有这些我已经如获至宝了,小心翼翼剪下来照着写,模仿着练。改革开放以后,春节、元旦等节日时开始出现一些名家的题字了,比如“恭贺元旦”。春节期间的《解放军画报》,最早是舒同写了副贺春的春联,舒同是中国书协的第一任主席。那时候我感觉又长见识了,又开始临写。

书法报:什么时候才有字帖?

王庆元:到1982年时才有字帖。我看到最早的字帖是上海任政用楷书写的《雷锋日记》、周慧珺用行书写的《鲁迅诗词选》,还有郭沫若用行书写的《毛泽东诗词》,就是那个时候最好的字帖了,再后来就是一些写朱德、董必武、陈毅诗词的楷书字帖,有这些字帖临习已很满足了。

书法报:什么时候有古代经典字帖?

王庆元:最早时候是逮到什么写什么,1983年我调到青海省武警总队政治部工作后,在西宁接触的书法老师就多了,他们指导我要临习古代的书法名帖。那时能买到的主要是颜柳欧赵的楷书字帖,每到周末我就跑书店买字帖。当时只要出来一本字帖很快就卖光,买不到的只能借同行的帖换着临。

书法报:这种程度可以用“如饥似渴”来形容了。

王庆元:是啊,跟现在没法比,条件之差现在的人无法想象。现在什么样的字帖都有,渠道、形式也多了,可惜学习的劲头却有点不如以前了。

书法报:您在部队练习书法是什么感觉?

王庆元:有点害羞,怕别人看见,那时部队机关一人一个办公室加卧室,晚上关起门。天天坚持用报纸练字,开始下功夫了。

书法报:您什么时候算是正式步入书法之路的?

王庆元:大概到1986年开始临写正规古帖才步入书法的正道,主要临汉隶《石门颂》,1987年全国武警公安系统举行的书法展览,我的一幅隶书笔意的行书作品入选了,从此经常参加省书协举办的展览。

书法报:当时入展应该很兴奋吧?

王庆元:感觉自己非常荣幸,不久后觉得自己已经小有成就了,其实是一种盲目乐观,现在看来很浅薄。从学汉隶到改变临帖是一次偶然的机会,那时部队经常搞宣传活动,让我写会标和宣传品,包括抄写一些招牌,有些领导不喜欢隶书味道的字体,让我觉得很郁闷,就改临唐楷和晋唐行书,等于从头开始学习。

书法报:写隶书不被人承认,您还觉得要坚持吗?

王庆元:要坚持。我觉得书法嘛,有纯艺术有大众艺术,有通俗的,有雅俗共赏的,既要有实用性还要有艺术性,如何把握好,要靠艰苦努力。

书法报:后来主要写什么楷书?

王庆元:现在我回过头来想,我那时候写隶书,用隶书笔法写行书已经基本可以了,全国展都能入选。但是楷书、行书比较实用,又回归到写通俗的,写颜体又写了好多年。后来又觉得苏字比较好。苏东坡的书法有内涵也文气,很厚重也有神韵。后来又觉苏字很容易写板缺乏灵动,又写王字以丰富笔法,一直到现在。

书法报:苏字也从颜字吸收了许多东西。

王庆元:苏东坡最早也是写颜真卿和二王的,吸收了颜和王的基本笔意,现在回顾自己的学书经历,见异思迁、浅尝辄止不专一,走了许多弯路。现在专心写《圣教序》,打牢书法基础,再穿插写点草书,比如怀素、孙过庭《书谱》等,沉下心来下功夫,去掉那些浮躁情绪。

书法报:这样算下来学习书法的时间也不短了。

王庆元:相当长,从我当兵开始练钢笔字到现在有42年了。

书法报:那为什么1994年又转业呢?

王庆元:转业有个过程,我1990年以前就是青海省作协会员和青海省书协会员,我当时主要写散文、纪实文章和书法评论,发表了不少。边练书法边写作,有些小猫钓鱼的做法。虽然如此,那时青海省文联的领导让我转业去省文联工作,当时走不了。到1994年下决心转业到地方单位工作,主要还是因为对书法的爱好所致,在部队觉得受约束不利于个人书法爱好的发展。

书法报:后来怎么又转到企业去了?

王庆元:转业后到了企业工作,主要是因为开始流行“下海热”,在企业待遇高效益好。的确,去企业3年,工资比在部队高近一倍,每年还有奖金、增加级别工资和物质奖励,等等。三年里,所在企业班子每年被评为优秀班子,我和经理都被评为优秀领导干部,可谓成绩突出。但我又不想干了,心里不踏实了。

书法报:还是因为书法吧。

王庆元:对!因为在建筑企业工作,天天中午、晚上泡在酒桌上,应酬太多,没时间写字。恰巧青海省文联需要一个办公室主任,要求是能写材料、懂管理又有文艺特长,一个文联老领导就推荐了我。

书法报:企业怎么舍得您走?

王庆元:经过企业近三年的工作体验,我觉得不适合在企业工作,还是去文联工作为好,不管有没有前途,只要每天能有时间写字就行。刚开始所在厅领导坚决不放,我就三番五次去恳求,最终厅长在商调函上签了字,但主管副厅长也坚持不让我走,一直未签字,又等了很久。就这样,我1997年3月1日才到青海省文联上班。

书法报:负责书协工作后经历了什么?

王庆元:2006年青海省书协换届,我兼书协常务副主席,那时候书协没经费,想办法向上面申请了五万元,还清了几万元欠款,后又将几次展览作品拍卖,从此书协有了经费,搞活动也多了。我主张“要门派不要宗派,要团结不要团伙”,我们的书法队伍本来就落后薄弱,必须要团结和谐,如不团结就更落后了。我主张尊重老的、扶持新的、鼓励年轻的,这样我们的书法队伍才有希望,才有新发展。

书法报:我知道,青海省书协对获奖入展的青年人有鼓励。

王庆元:搞展览活动、奖励都没问题,囤里有粮,心中不慌。之前的奖励多是纸上谈兵,因为经费问题没有落到实处。我当省书协主席以来,将奖励直接落实兑现,规定凡全国展入选和获奖的每年奖励,奖金逐年提高,以鼓励书法创作不断进步。

书法报:现在全国为了培养人才,各省办培训班比较多,青海省多不多?

王庆元:各类培训班这些年一直在办,请全国的大家名师来讲课,还鼓励基层市县邀请书法名家授课指导,效果非常好。

书法报:青海地区的书法具有什么地域特色?

王庆元:青海省地处边远地区,多民族聚居和高原文化相交融,20世纪80年代出现了一批在全国有影响的书法家。随着全国书法形势的繁荣发展,现在有一大批中青年书法家正在走向成熟和形成影响,与全国书法发展的距离正在缩小。藏文书法、阿文书法也有较大发展,可以说青海的书法有其地域和民族特色,有本地文化风格。近几年我们多次组织会员到韩国、日本进行书法交流,与外省、市进行书法联展,也对青海省书法事业的发展起到了推动和促进作用。

书法报:各地高校对当地书法的发展具有积极作用,青海书法在高校方面是什么状况?

王庆元:青海高校在书法上也发挥了积极的作用,主要是在人才的培养和书法理论方面有很多优势,青海省书协近些年也充分利用这些优势,加强联系合作,相互交流互动,使高校这块阵地一直为我省的书法事业发挥着作用。

书法报:青海和甘肃挨得比较近,甘肃的书法这些年来是比较火热的,您觉得是什么原因?

王庆元:青海与甘肃是近邻,近些年甘肃书法可以说是飞快发展,在全国展中入选的人数在西北地区最多,主要原因一是有较深厚的文化底蕴,书法艺术的理念深入人心,人们的书法意识有广泛普遍的社会和群众基础,老百姓喜欢爱好已成风气。二是书法产业的形成和市场需求的作用,甘肃各地画廊林立,有一大批书画经纪人在进行书画营销,大大地推动了书法爱好者的创作热情。三是近十几年来书法培训扶贫的作用。中国书协西部教育培训在甘肃有培训点,免费办班授课,全国名家的传授起到了富有成效的作用。四是甘肃书协近些年的不懈努力,办展览、内外交流、教育培训、奖励机制等是有直接作用的。此外,还有社会书法风气和氛围、经济扶持和文化发展等都是不可忽视的因素。

书法报:甘肃书法有哪些方面可供青海省借鉴?

王庆元:省情不同,有些是无法借鉴的,但有一点可以,那就是抓书法的教育培训,培养人才,多出新人,壮大队伍。

书法报:您比较喜欢哪一类的作品和书家?

王庆元:现在,中青年优秀书家越来越多了,个性鲜明,思路灵活,我比较喜欢。当代的书家,我认为启功的书法来自于二王,比较有内涵,我比较喜欢这种平和的书风。沈鹏先生的大草线条比较精到、风格鲜明,也值得我们学习。还有一大批在全国有影响、风格鲜明、功底深厚的书法大家,都是值得我学习和借鉴的。总体来讲,我比较喜欢既有传统功力又有创新意识、个性特点鲜明的书法作品和书家。

书法报:您原先理论方面的爱好还在延续吗?

王庆元:我原来写过一些书法理论文章,有20多篇在省内外报刊发表,在中国书协主办的全国书学研讨会上入选过。这几年,主要把时间放在书协工作上了,组织书法活动、对外交流、书法进万家、书法惠民活动等。省书协举办书法理论研讨会也有三届了,研讨会中的获奖文章都有奖励。

书法报:您是首先成为青海省作协会员,再成为青海省书协会员的,文学对于书法有没有帮助?

王庆元:文学创作需要有一定的文化素养,或边写作边学习以提高文字功夫,写文章的同时也是在提高书法的字外功夫,文学与书法是互补互益的,书法需要文字功夫和文化素养,文学需要书法创作体验上的感觉和感悟过程。我在两方面的创作上是共同获益的,一起感悟生活、感悟艺术。

书法报:您是山东人,觉得山东的书法现状如何?

王庆元:作为山东人,我对山东是有感情的,山东的书法发展非常快,是书法大省之一,全国展入选人数每次都在前列,可以说书协重视,群体庞大,创作队伍雄厚,艺术风格多样,后劲充足。也许,我的看法不全面,但基本情况应该是准确的。

书法报:退休后是否回山东老家生活?

王庆元:其实我现在大部分时间都在西宁,青海是我的第二故乡,家也在西宁,社会基础主要还是在青海,从感情和现实上都不能离开青海。但是我的家乡情结也很重,老家还有老母亲,弟妹们也都在山东,这几年每年都回去看几次,将来还是根据身体状况和气候适应情况决定,总体上考虑两边都住住,哪里感觉好就多住些时日吧。

书法报:谢谢您接受采访!祝您创作出更多优秀的作品。

王庆元:也谢谢《书法报》,希望《书法报》多关注青海书法!

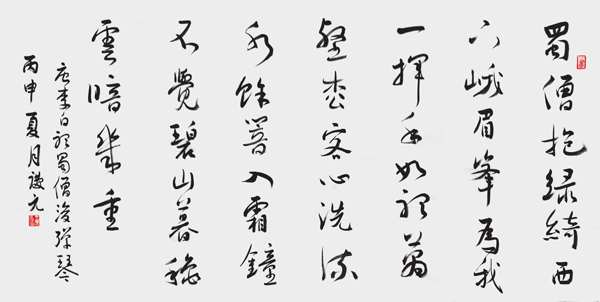

王庆元 行草横幅 蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。客心洗流水,余响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台