0/500

中国标准草书学社徐利明社长为《标准草书》再版作序

2023/03/04 来源:中国标准草书学社 责任编辑:沈川 作者名称:;

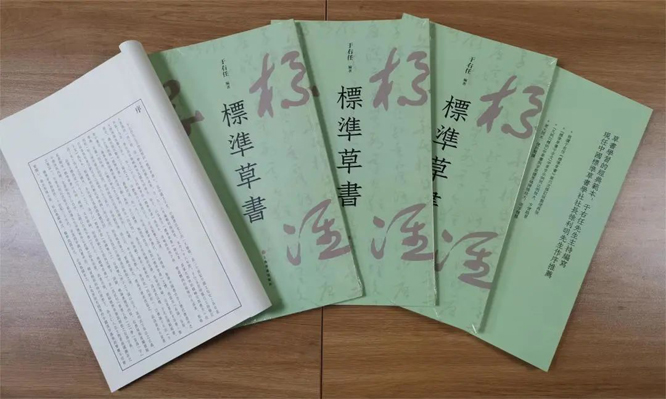

于右任《标准草书》自1936年首次刊印以来,至今已重印数十次,成为书法爱好者学习草书的经典范本,此次由上海书画出版社根据第六次修订版整理再版,特邀中国标准草书学社徐利明社长作序推荐,本期特刊发徐利明社长序文以飨读者。

第十二、十三届全国政协委员

中国标准草书学社社长

南京艺术学院教授、博士生导师

序 · 徐利明

于右任先生主持创制的“标准草书”,是中国文字史、中国书法史上的一大发明,是二十世纪中国文化史上具有重大意义的一项工程。这一历史性的杰出成果,自一九三六年编辑初版面世,至今八十六年间,于公在世时亲自主持修订再版了九次,后由其在海峡两岸及国外的后人、弟子,以及各方“标准草书”研究者、多家出版社的积极出版推介(在大陆再版次数尤多),加上以于公主持编著的《标准草书》为原本,增补部首与字例、变通体例的种种衍生成果,粗略统计,总出版次数有二十余次之多,印数达六十万册以上,可见影响之深远。

于公为创制“标准草书”,邀集同道,于一九三二年成立标准草书社,主持搜寻、整理中国书法史上历代书迹中之草字遗存,汇集各种结构形态的草字数十万例,予以筛选、甄别与改造。为创“标准草书”之体,他提出“易识、易写、准确、美丽”四原则,以应社会民生之实用。故这“四原则”,重在字形结构的易识、易写与准确,这是基于文字学(实用性)的立场所确定的原则,而同时提出的第四个原则——美丽,则兼顾了审美(艺术性)。为达此目标,于先生殚精竭虑,在政事与社会活动百忙之余投入心力甚巨,率领刘延涛、胡公石、李生芳等数人,奉持此“四原则”,以传诵千年的《千字文》为文本,对搜集到的历代草书例字加以研究,对重复者弃之,繁难者简之,书写不便者改造之。故该著在大量选用了史上既有之佳构外,亦有部分为经过集体商讨、于公首肯的合理变通而新创之例。

该著主体为依《千字文》之文,逐字以标准草书架构双勾之,每个双勾例字之下缀以注文,说明此字草法之出处。此著附有标准草书凡例、释例,又有附录,包括符号之互借与习惯字、词联、略论书理等内容,从书写角度阐发个中规律与内理。全著前有于公自序,又缀以自撰手书《百字令·题标准草书》一首(其首句“草书文学”之“学”当为“字”之笔误),全著末则以其弟子刘延涛先生所撰后序记此举之始末原委。此著出版,堪称标准草书创制后之首部字典。

标准草书创制于二十世纪三十年代。在当时中国内忧外患、积贫积弱的时代背景下,各方仁人志士抱着救国图存之爱国心,提出各种主张,科技救国有之,医学救国有之,企业救国有之,文化界则有怪罪于中国汉字落后而繁难不切实用者,主张实行文字改革,偏激者甚至提出走拉丁化道路,取消汉字。于右任先生以其高瞻远瞩,敏锐地抓住了书法这一中华优秀传统文化精华中的草书,提出了自己独特的思路,认为“草书重整,是中华文化复兴先务”,可以将历代草书加以整理,通过优选、变通、改造,创制成易识、易写、准确、美丽的“标准草书”,以应广大民众社会生活之实用。作为一位著名的近现代政治家、社会活动家、诗人、教育家和大书家,于右任先生的爱国热忱、民生情怀由此可见。后由于历史原因,时过境迁,于公毕生心力所聚的“标准草书”,未能如其所愿在民众中大为推广使用,以发挥其服务于社会生活的实用功能。

然而,由于“标准草书”兼具高雅审美的一面,即具艺术性,使之具有永恒的价值。多少年来,“标准草书”与于右任先生超凡脱俗的高雅书风浑融一体,在海内外华人文化圈中广为传承,深受赞赏和效法,影响远超出海峡两岸。

有必要指出的是,于公主持整理、研究而创制的“标准草书”,本是守正出新的杰出成果,“标准草书”可谓是以历代草书大量遗存为母体蜕变而出,传承了草书艺术中的优秀审美因素,并使之发扬光大,更具简洁之美。诚如于公在大陆唯一弟子胡公石先生所言:“我们所说的‘标准草书’,是指作草书时草法的标准化、规范化,它和书法家草书各自形成的或雄浑或婉丽等等风格与流派,是两码事,就像提倡写文章要讲求语法,而文章风格可以各不相同一样,二者并无相悖之处。”于右任先生是我国近现代一位具代表性的书法大家,被公认为“百年巨匠”之一,其书法的格调超凡和独具神韵为世所重,故其笔下的“标准草书”也深为世人所爱,堪称书写“标准草书”独具个性风格的典型范例,给书坛后辈树立了榜样。

如今,上海书画出版社依据于右任先生编著的《标准草书》一九三六年初版本,整理再版。今日之读者可由此感知当年于公邀集同道以数年之功完成此初本之艰辛。同时,作为草书发展史料和“标准草书”专门史料,方便我辈进行研究。而作为“标准草书”的第一部字典,其不足之处还有待我辈及后辈接续努力,使之更趋充实与完善。

徐利明,二零二二年十月撰于南京。

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台