0/500

郑公恩泽永难忘

2017/05/08 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:熊百之;

郑公恩泽永难忘

——忆郑诵先先生与熊氏两代人的交往

■熊百之

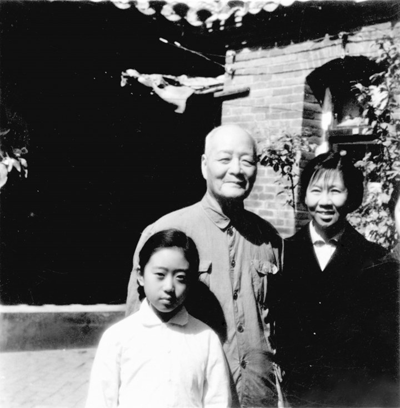

郑诵先与孙女郑欣力(左)于故居前合影

郑诵先(1893—1976),名世芬,字诵先,号研斋,晚年以字行,四川富顺人。1913年毕业于上海震旦学院。先后从事行政与金融工作,曾任张学良将军秘书。精研文史,擅诗文,工书法,为当代章草大家。1956年参与创办北京中国书法研究社并任秘书长。著有《怎样学习书法》《中国书法源流浅说》及《郑诵先书法选》等。

今年为郑诵先先生逝世四十周年,勾起了我对绵绵往事的些许回忆。

一

郑公为现代章草大家,又攻诗古文辞,国学功底颇为深厚。他于上世纪五十年代偕张伯驹先生发起、成立了北京中国书法研究社,自任秘书长,实际上大小事宜皆由郑公操持。其人品、学养、书法皆为后学所仰慕,故问业之人不断。

上世纪60年代初,我长兄熊任望执教于保定河北文化学院,院方准备新开书法课,便令他兼当此事。长兄从小喜爱书法,小学时的毛笔字便写得有模有样,并获校长褒奖。中学时从靖江名士盛逸白先生学魏碑,打下了一定的书法基础。但要授课,深感不足。院方便开一介绍信,让长兄去北京中国书法研究社洽谈进修事宜。如此机缘,使长兄得拜郑公为师,在其门下研习书法,蒙数年教诲,受益无穷。

长兄每个礼拜天必乘车赴京请益,主要是带上临习之作让郑公批阅,当然也会饶有兴味地聆听郑公对中国书法史的阐述,及对历代书家的品评。郑公认为,书法老师不仅仅要讲理论,自身书法也得过硬才行,否则怎么示范、指导?而提高书法水平的唯一方法,就是在传统中讨生活。所以郑公针对长兄自身特点,为其选了楷书、隶书、魏碑三体各一种典型碑帖,让其每日临摹。郑公会很认真地在长兄日课上画圈、打叉、批注,指出起收笔及转折处的毛病,让其改正。因长兄原来习魏时间较长,在临李北海时也不免有魏碑痕迹,郑公批道:

一般下笔太重,转折处不干净,太像魏碑,就与李北海不合。李字是有魏碑的笔法,但他是遗貌取神的。

“遗貌取神”四字,长兄当时还未能完全理解,但却影响了他后来的学书取向。

某次,长兄未有空去京,便将几份作业寄上,请老师批改,郑公寄长信述其好坏:

窗课数种均能粗具规模,临赵一纸尤见圆转自如,所少者挺拔耳。《云麾》一幅能放笔扩大,自属佳妙,惜无遒劲之气,可试写《岳麓寺》以救之。但李北海实难写,松雪终身致力而所得仅此,从可知已。又隶书尚好,惟《魏灵藏》结构未能茂密,凡掠笔皆笔到意不到,又横竖笔画均未能平直。临写北碑,首当注意及此。

郑公批评,颇为肯切。既指不足,又明方向,使长兄有法可依,有道可循。

经过郑公数年的悉心指导,长兄在书法上有了较大的长进。郑公亦面露喜色,作七律一首以勗(xù)之:

弟子先生孰为贤,昌黎师说信其然。华而不实人之惠,富以多文尔有便。问字远从千里外,相逢近在两年前。感君意气凌霄汉,拔帜书坛合有传。

郑公并先后送大哥对联三副、条山两幅、册页多张,以示奖励。其中一幅乃1963年春节时,长兄前往拜年,郑公将写好的《新春试笔》诗赠之,这是郑公晚年难得一写的行楷字:

冰霜历尽转光华,年去年来寿算加。筋力较量春试马,生涯澹泊老涂鸦。砚田润比农田水,木笔开同彩笔花。文囿欣荣天地阔,勉从六艺附书家。

诗后还有一小跋,颇有意思:

《癸卯新春试笔》一首,颇觉逸兴遄飞,文字吉祥,预卜今岁笔墨耕耨、收获丰穰之庆,专此以为左券。

诗文似春光乍泄,吉祥止止;书法如鹏翔未息,凭虚欲仙。长兄在返程车上反复拜读,手捧至宝而归。

长兄在《当代书法家精品集·熊任望卷》自序中,深情款款地回忆了师从郑公的这段经历,对郑公的勗勉、奖掖之恩,长系于心,终身不忘。

十年动乱开始,扫除一切“封资修”,不用说书法,连大学也不能正常上课,老师都成了“臭老九”,被下放至“五七”干校劳动,直至1973年才得返回。从此长兄便与郑公失去了联系,郑公仙去,也未能见上最后一面,成为他永远的心头之痛。

长兄后来根据自己的性格、笔性及审美情趣,选择了一条以今草为主攻方向的书法之路。说来有趣,长兄的老师郑诵先为章草大家,他却主攻今草;我的老师林散之为今草大家,我却学写章草,你说怪不?其实怪也不怪,跟老师学,是学其方法,学其胆识,学其精神,而不是学其表面、亦步亦趋。这正是李北海所说“似我者俗,学我者死”,及郑公所说“遗貌取神”之意。如果郑公得知长兄后来根据自身情况改写今草,定会首肯的。

二

郑公与长兄有深厚的师生情谊,后来与家大人又成了互相唱和的诗友,关系当然更进了一层。

我父亲得知长兄的书法老师精于诗古文辞,便开始了书信往来。父亲虽然只读过几年私塾,但孜孜不倦地自习诗文,与当地诗友也一直吟唱不断。父亲按捺不住激动之情,作七律二首以呈远在北京的郑公。其第二首云:

有酒当歌尽兴斟,最欣新得一知音。自从首夏联酬唱,引起三秋动和吟。傲骨黄花常伴读,虚心绿竹日为箴。更承夫子循循诱,惠下鱼书字字金。

翘首以盼郑公的赐和之作。

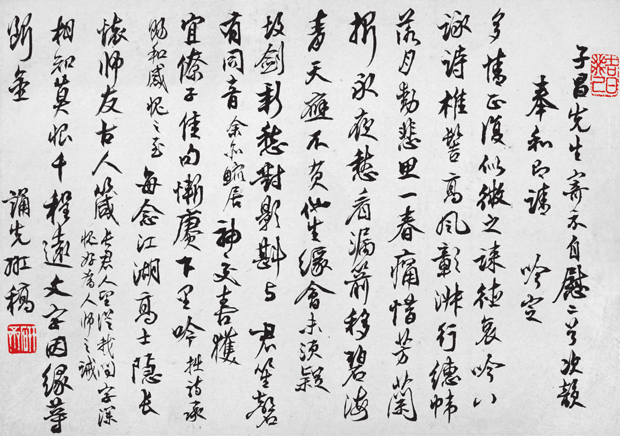

时新中国成立初期,除遗老外,作旧体诗的已日渐稀少,郑公忽然发觉,书法弟子的父亲,虽身处僻壤,却善吟哦,故发出“相知莫恨千程远”之叹,随即次韵奉和二首(如图):

(一)

多情正复似微之,诔德哀吟八咏诗。椎髻高风彰淑行,穗帏落月动悲思。一春痛惜芳兰折,永夜愁看漏箭移。碧海青天应不负,他生缘会未须疑。

(二)

故剑新愁对影斟,与君笙磬有同音。神交喜获宜僚子,佳句惭赓下里吟。每念江湖高士隐,长怀师友古人箴。相知莫恨千程远,文字因缘等断金。

第一首是对我父亲新近丧偶的劝慰,第二首表露愿结“文字因缘”的情谊。诗作顿挫沉郁,用典自然。次韵之作能如此举重若轻,洵为高手。诗稿已泯灭了章草与今草的界限,两体互为融合,用笔潇洒纵横、稳健流畅,结字精炼舒泰、疏密匀停,布局流贯映带、精神相挽。古朴厚重、气象宏大,那小字也掩抑不了的大家气,尤为难能。此诗稿后被收入《中国现代美术全集·书法卷》中,深得好评。

父亲小郑公八岁,晚年得交京都诗友,虽鱼雁往来、诗词唱和,犹感不足,总想北上去会会这位还未谋面的诗书大家。郑公得知此事,亦积极筹备,甚至预先为其觅好了下榻之处。后因种种原因,未能成行,成了父亲今生的最大遗憾。

三

人品决定书品。曾作过张学良秘书的郑公,抗战期间有人招其为日伪办事,被郑公坚拒。新中国成立,老人焕发出青春。在书法研究社工作期间,满腔热情地接待各地来访者,沾溉后学。为了让更多民众了解书法、学习书法,他专门撰写了《怎样学习书法》《中国书法源流浅说》二书刊行。后又陆续撰写了《隶书概说》《楷书篇》《草书研究》等多种书稿,为书法之传承不遗余力。

真让人意想不到,五十年后,我又与郑公后人结缘,岂非奇事?

郑公孙女欣力为《小说选刊》副编审,在北京工作,却不知是何原因,忽然迷上了扬州的平山瘦水,迷上了扬州的人文景观与传统文化。先是寄居,后干脆购房久住。她特地选中扬州西区新开发之小区一楼,前后院皆可圈起自行改造。她于前院设柴门,围竹篱,植几株嘉木,复莳花养鱼,后院则种各式蔬菜。如此营造陶渊明式的归园田居,怎不令人心羡?南面一例落地大窗,在卧室、书房中便见偌大庭院,树影婆娑、绿草纷披,坐卧其中,自得其乐。时有好友二三,来此品茗弹琴、舞文弄墨,岂不快哉?

她遗传了祖母的秀丽面庞及一双亮眼,遗传了祖父的坚韧性格及几许风雅,因其祖父的缘故,我与她的交往,就多了一份亲切感。所以她刚来扬州,我便作诗三首以赠:

欣力文友离京都、客扬州,欲将此处作第二故乡。性直而痴,文曲而黠,迥异常人矣。

(一)

古调独弹何处客,目光澄澈语天真。忽然恋上维扬地,月亮城中寄此身。

(二)

举重若轻文绝妙,出神入化总关情。当今邗上人物谱,一一皆从心底生。

(三)

瘦水平山气味亲,古城曲巷有芳邻。浮生又得尘中趣,自是半痴半黠人。

除此诗稿外,后又为其题写了“凌波小筑”书斋名。

茫茫人海之中,不知会有怎样的交集?我与郑公后人的交集,真算得上是机缘巧合了。想郑公在天国之上,得见如今河清海晏、文化复兴,又见两家延续的诗文、书法交往,定会备感欣慰吧!

郑诵先诗稿《次韵子昌自慰二首》

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台