0/500

因稚爱,而至爱

2017/01/03 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:郭忠之;

因稚爱,而至爱

■郭忠之

2013年国庆,因北上为远在山西绛州的朋友道贺新婚之喜,我有幸游览了位于新绛县城北街的龙兴寺。寺内有着1400年历史的《碧落碑》,仿佛大秦的兵俑般昂首挺立。而那时的北国正是叶落草枯时节,衬着浓浓的秋意,满寺都是历史的味道。

那次出行最大的收获便是从龙兴寺带回了一张《碧落碑》的原拓本,获此珍宝,欣喜难表。回来后将其置于墙壁,每天观赏拜读,但迟迟未落笔。面对祖先的馈赠,怎能鲁莽和草率?

多日后的某个深夜,我再也按捺不住内心的呼唤,开始与它进行无声的交流。

一字一字,一张一张。

不知写了多久,也不知写了多少。那一夜,时间仿佛停滞,光阴不复流转,心如旷古的荒原般寂静,又如浩渺的宇宙一般澄明透彻。我仿佛体会到了从前不曾领悟到的一些东西——书写,不应是一种流于纸张之上的外化体现,也不仅仅是书者感观之内的自我陶醉。它应该穿越内心,透彻骨髓;它是书者内心世界的表达,它是穿越历史时空的交流与对话。

学书太久,我总是难以写出让自己惊叹的作品,而《碧落碑》在经历了无数载春秋之后还能屹立于世人心中,让我在临写拜读时依然能深切感受到无数的情感在字间流淌。

我自幼喜爱书画,出于本真,没有任何功利,甚至不知道“书法家”这个词。8岁时,父亲陪我去镇上买了毛笔与字帖,有一个村里人看到我在废纸上写的颜体楷书,说我长大后可以当书法家。我问他书法家是干什么的,那人告诉我,就是可以靠写字拿钱吃饭的人。于是一个梦想在心中油然而生。

怀揣着梦想,16岁那年我离开了故土,飘泊9年后辗转来到了广东中山。记得刚来的时候,人地两生、语言不通,尤其是每当春节、中秋节本应合家团圆的日子,而自己却形单影只飘零江湖,衬着城市的繁华和喧嚣更觉凄清与孤寂。

回想年少学书之时,唯书画印,别无其他爱好。兴之所至,挥毫奏刀,常通宵达旦。父母怜惜我的身体,每每强调不许熬夜,并以“今后的路还长着哩”“要劳逸结合啊”这些朴素而又极富哲思的话语来劝勉鼓励我。而今,作为独子,为了梦想不得已而远游他乡,未能于父母膝下尽孝道,心中常常愧疚自责。也曾有过放弃的念头,彷徨与纠结之后,慢慢地学会了在纷乱之中让心灵归于平静,营造属于自己的纯粹心境。

2011年,我创办了方修书画院,从此把主要精力投入到了书画教育产业的经营与管理领域。这样做,一方面是想积累物质财富,为以后的艺术生涯打下厚实的基础;另一方面则是有意同自己最心仪的艺术拉开一个距离,以便能从一个最有效的角度来窥得她原本的真面。我知道,这样做意味着我将面临一场全新的挑战,但是我喜欢挑战,我愿意为此承受压力,也坚信我会收获更多。

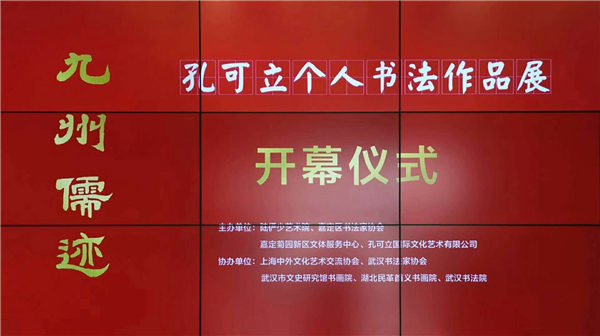

从当年那个不知道“书法家”为何意的懵懂少年到如今已经举办过个人书画作品展,出版过两本作品集,终于成为了所谓的“书法家”。20多年过去了,这在人的一生当中是相当漫长的岁月,这个过程足以使一个人从平庸抵达辉煌,当然也完全可能停滞在寻常岁月里。回望过去的时光,这20多年,我想,我算是没有虚度。

我也深知我不是一个跟着滚滚时代潮流向前的人,更多的时候只能靠传统文化守候着自己的精神家园。但人生最幸福的事情莫过于最原始、最本真的稚爱成为了一生的至爱和事业,并且挚爱如初,从未改变。如同爱情,人生若只如初见,这多么好。

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台