0/500

紫禁城里墨花香

2017/01/06 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:韩秀芳;

紫禁城里墨花香

——访故宫博物院中国书法研究所所长张志和

■本报记者 韩秀芳

张志和 中国书协理事,故宫博物院研究馆员,中央国家机关书画协会副主席,教育书画协会副会长,国家行政学院、清华大学、中央社会主义学院等高校客座教授,享受国务院颁发的特殊津贴专家。

著作有《世界上下五千年》《透视三国演义三大议案》《中国古代的书法艺术》《启功谈艺录——张志和学书笔记》《中国文史中的侠客》《中国古代的文学》《中国古代的书法》《中国古代书法艺术史》等,长期从事历史文化研究和书法艺术探索与实践。

书法报:故宫博物院中国书法研究所成立已经半年多了,成立该所的初衷是什么?

张志和:成立书法研究所,不是某个人的“初衷”,是故宫博物院的学术规划。单霁翔院长上任后,对故宫博物院的发展和建设有整体设想和规划,其中一个重要方面就是重视和加强学术研究。所以,他上任不久,就成立了“故宫研究院”,由原文化部副部长兼故宫博物院院长郑欣淼先生担任故宫研究院院长,并在故宫研究院设立了十多个研究所,如考古研究所、古文献研究所、陶瓷研究所等,以便于利用故宫的文物和文献资源开展专题研究,中国书法研究所是其中之一,该所的任务主要是利用故宫所藏书法文献及实物从事古代书法艺术研究。

书法报:目前做了哪些工作?

张志和:今年年初,故宫博物院正式宣布成立“中国书法研究所”,目前的工作主要有四项:一是开展书法鉴赏和理论研究;二是书法培训;三是书法创作研究;四是书法交流,这些工作都已陆续展开。

书法报:研究所的机构、人员设置是怎么样的?

张志和:书法研究所是故宫研究院下设的学术研究机构,目前有书法研究所所长一人,人员构成专兼结合,以兼为主。研究人员包括故宫博物院内所有从事书法研究和书法鉴定研究的专家学者30余位,另有第一批10位国内卓有影响的外聘研究员,以后还会继续外聘有志于从事书法艺术研究和创作的书法工作者加入到这个队伍里来。

书法报:研究所是否制定了较长远的目标?

张志和:中长期目标是有的。不然,成立这个所就没有意义了。人事有代谢,事业无穷年。故宫收藏有大量的古代法书碑帖,需要整理、鉴定、辨识和研究。前代专家付出毕生精力做出了巨大贡献,我们这一代人作为后继者,对此亦有不可推卸的责任,这就需要我们不断地学习研究,还要不断地培养新人,这应是研究所的长期任务。我们已经有了一个五年计划,并有相关课题立项。就我个人而言,还有一个终生不渝的项目——书法创作实践,这需要真正在研究过程中吸收古代书法营养,通过探索实践把“汉字”写好。当然,也要吸引院内外的同好,互相促进,提高书法创作水准。争取不辜负恩师培养,不辜负这个时代给我们提供的环境和条件吧。

书法报:研究所将来的研究方向主要会放在哪一个领域?

张志和:院藏古代法书、碑帖和书法文献研究,自然是主要研究领域,当然也不会拘泥于此,我们会对国内外收藏和各地新发现或出土的书法资料和文物同样予以高度关注。

书法报:故宫的资源主要有哪些?

张志和:就书法研究所而言,故宫的资源主要有两个方面,一是书法文物资源。书画部收藏古代法书碑帖数量巨大,除此之外,紫禁城内以及皇家园林的楹联匾额、碑刻文字、室内贴落等,都需要搜集整理研究,有不少还是急需进行抢救性保护研究的内容。二是人力资源。故宫有一批专门从事古书画鉴定研究的老专家,还有在书法收藏管理岗位上的研究人员,近年来新进了一批博士、硕士。

书法报:如何将故宫的资源转变为研究所的研究力量?

张志和:研究所作为一个学术机构,并不是要很多专职的研究者都来这里,而是要为院内从事书法研究的人才提供交流和研究的平台,由此不断推出研究成果。例如有需要合作的科研项目,我们就会组织院内各方面的人才合作完成。今后,随着工作进展,我们还会逐步邀请国内外的相关专家走进来,加强合作,共同研究。目的只有一个,就是继承中华民族优秀书法艺术传统,为当代书法艺术的弘扬和发展尽一份绵薄之力。

书法报:请简单谈一下您这些年的经历。

张志和:个人的经历本不值得一提,若非要说,也只有“感恩”二字。感恩这个时代,感恩所有培养、教育和提携帮助过我的人。我出生于1958年,在十年动乱中读完中小学,那时候因为没有正规教材,从小学三年级开始,学校为了学生不捣乱,开设了毛笔大字课,要求写毛笔字;同时又有写“大字报”的任务,这培养了我对书法的兴趣,从此一发不可收拾,一直坚持到如今,算起来将近50年了。改革开放之后恢复高考,我得以搭了个末班车,1977年考了个中等师范学习中文,有条件在图书馆里阅读一些好书和古代书法名帖,从此对书法艺术的认识有了提高,追寻书法艺术的境界也得以提高。再后来,随着兴趣的引领,教书求学、再教书再求学,曲曲折折中遇到几位品德极为高尚的老师提携教诲我,最终得以读完硕士和博士,并且有机会拜启功先生为人生和学业导师,古人说这叫“时运”,我是深信不疑的。至于说到自己的兴趣爱好,其实也是“天性”所赐,是不值得用什么刻苦勤奋来自诩的。

书法报:博士毕业后,工作、生活有改变么?

张志和:我1995年获得文学博士学位后,分配到国家行政学院从事教学工作,7年后成为正教授、国务院特殊津贴专家,接着又当选为中国书协理事,这一切我都非常“感恩”。

书法报:您好像特别喜欢用“感恩”这个词。

张志和:那是因为自1996年开始,有多家国家级出版社给我出版学术和书法方面的书。我的第一本书法集《楷书毛泽东诗词》是由中央文献出版社出版的,此后,人民出版社、红旗出版社、高等教育出版社、中华书局尤其是中国社会科学出版社多年来连续为我出版过15部学术拙作和书法集。2002年,由时任国家总督学的柳斌主任亲自主持会议,确定由我独立编写小学义务教育标准实验教材《写字》(毛笔字)教材共十册,由人民教育出版社出版。2009年,人民大会堂金色大厅重新装修布置,我撰书的《中华颂》(长18米,高3.72米)成为进入金色大厅的唯一书法作品。最近又被列入人民大会堂建成以来的56幅书画代表作之一在微信上传播。我真不知道该如何“感恩”啊!

书法报:那后来怎么到故宫工作了?

张志和:我到故宫工作,用一句网络语言,应该叫做“被调入”,真不是“我主动”。2005年,大概是因为我编写了义务教育楷书教材,故宫要调我,我自知才疏学浅,推脱了。五年后,拙作《中华颂》进入人民大会堂金色大厅,故宫又提起调动一事,说故宫博物院需要一位既做学术研究又写书法的研究人员,此一职位只选调一人。我感动了,舍弃一切,年过半百之后调入故宫。但我清楚自己不合格,我想,所谓“学者”,其实际含义就是“学习的人”。到故宫博物院只能说是给我提供了一个终生学习的机会,这也可以说是又一个天大的幸运。

书法报:您提到拜启功先生为师,他对您影响最深的是什么?

张志和:启功先生是我的恩师,我对写字是天性爱好,最早是在1979年看到启先生的书法作品,从此不能忘怀,后来陆续在报刊媒体上看到先生的书法作品和书籍文章,由此产生崇拜与敬仰,每每临池习字便充满幻想:假如先生就在我面前,会如何指教我?何时才能写得好一点,拿上到北京去请教先生?这样的渴想与崇拜一直持续了12年,我走过了一段曲折漫长的求学之路,若有神助一般,于1992年实现梦想,考入北京师范大学中文系,得以师从启功先生攻读中国古典文献学博士学位。三年在校边读书边做他的秘书,后十年在北京工作,但仍经常回母校去看望先生并继续求教,直到2005年夏天先生离开人世。所以,我有13年时间直接向先生求教,既幸运又幸福。这个求教学习的过程里,我写了一些笔记,后来由中国社会科学出版社出版为《启功谈艺录——张志和学书笔记》,这本小书真实记录了先生教会我的部分内容。

说到先生对我影响最深的,一是人格,二是学问,三是诗书画艺术。但这些对于我,只有仰慕向学,恐怕这辈子都做不到了。

书法报:启功先生曾对您说:“拙书不必学,但凡今人之书俱不必学。只需多学古人,则必有收获。”怎么理解这句话?

张志和:启先生说这句话是对我具体讲的,我在入先生之门以前,也模仿他的书法,入门后,曾临写先生写的《论书绝句》若干首,自以为得意,遂呈给他看,当然是希望得到肯定。没想到先生很严肃地说了上面这段话。从此以后,我遵先生之教诲,不再模仿他的字,专心学习研究古代碑帖。这里边有继承和创新的道理,值得思考。其实,古也好,今也好,善学很重要。

书法报:我看到您的微信里还转发了郭德纲与启功相比较的文章,非常好玩,二者有何可比性?

张志和:相声是艺术,书法也是艺术,二者雅、俗不同,几乎没有可比性,虽说万物互联,但你还得佩服写这段子的人真有个“扯劲儿”,可发一噱。

书法报:您2015年出版了《中国古代书法艺术史》,有没有后续的研究?

张志和:写这部拙著,耗费时日颇多,前后大约18年才写完,之所以如此,是因为书法史上有不少问题和现象需要研究。写通史需要通识,难度较大,缺陷在具体问题难以深入探求。所以,就我的工作而言,后续研究是必须有的。以后会做一些专题方面的深入研究,其实在写此书的过程中,就已经有做专题研究的构想了。

书法报:您在故宫工作,不仅仅是能接触到书法,还能看到很多优秀的中国国粹,如京剧、瓷器、围棋、剪纸、刺绣等,这些对您的价值观及书法观有何影响?

张志和:您所列举的这些都属于传统艺术。很惭愧,我虽然很喜欢这些艺术门类,但不能兼通。不过,时不时接触到这些,总会受些熏陶。传统文化艺术虽然门类众多,到了一定境界,总有共通之处,必然会影响到个人的价值观和书法观念,至于有多大影响,大概都是潜移默化的,难以自觉吧。

书法报:您一直喜欢做公益,书坛借书法做慈善事业的不在少数,您觉得书家做公益的意义是什么?

张志和:说到做公益,实在汗颜,因为能力有限,做的实在太少了。书法家做公益的意义是个不需要回答的问题。但有一点要说,如果做公益是为了自己出名,便违背了做公益的意义。古人说:“善欲人见,不是真善。”这话令人警醒。

书法报:书法创作与书法家的文化修养密切相关,您近期一直在做与书法家文化修养有关的讲座,请选取部分与本报的读者共享。

张志和:人常说:学问是水,书法是船。这里的学问大概就是指的文化修养。我的求学之路,主要学习古典文学,博士学位课程是中国古典文献学。现在的高等教育有很多好的方面,但有个问题,就是文科教育(理科的我不懂),从本科到博士学位课程安排呈倒梯形,研究的领域越走越窄,所以,很多博士毕业后搞研究都有一个共同的缺陷,就是缺乏通识。

我有幸师从启功先生,他老人家是北师大中文系教授,常幽默地说他的学问叫“猪跑学”,实际上就是文史哲乃至诗书画艺术等兼通的学问,这使我很受教益。尽管如此,我最初分配到国家行政学院工作,仍感到知识缺陷极大。所以,自1995年以后,边工作边继续研究文化,就是要求自己在文史哲方面能够打通,不仅要补学中国文化还要了解外国文化。所以这些年我在国家行政学院以及其他地方政府做过不少文化讲座,讲《中西方文化比较》《传统文化与领导干部的文化修养》《传统文化与现代化》等,今年5月份至今,主要讲《论中华民族的文化自信》这个话题,我感觉还有很多问题值得深入研究和思考。

书法报:“文化自信”是习近平总书记在2016年“七一”讲话中提出来的,您是怎么理解的?

张志和:我觉得很重要,但至今很少有学者作深度阐释,这是个大问题。前不久看到一条大标语:“人民有信仰,国家有力量,民族有希望。”朋友感叹,外国人说中国人没有信仰,所以很可怕。不少人因此感到很自卑自悲。果真如此吗?文化的核心问题就是信仰问题,中国人果真没有信仰吗?不是,中国人有信仰。西方人信神,《圣经》里有神的存在;儒家的“四书五经”里没有“神”的存在,中国人不信神,信“人”。“神”是否存在,科学已经证明了。中国人信“人”可以通过自我修养提升,成为大写的“人”,这就是儒家的“修齐治平”的人生理想。所以,以儒家思想为主导的中华文化,是人类最重要的文明成果之一,中国人除了信佛信道的那一小部分人外,自觉或不自觉地都是按照儒家思想文化方式安排个人生活的,所以,我们有自己的“文化自信”。在今天,说要继承传统文化,其最重要的一点,就是要恢复和继承儒家的思想文化传统,佛学和道家思想的精华也都值得继承和弘扬,这就是我目前讲文化的核心内容。

就书法艺术而言,更是如此。因为书法是在中国传统文化背景下孕育形成的一门独特艺术,举世无双啊。一个不具备传统文化修养的人,是没有办法把书法写好的。可恰恰我们这个时代的文化底色变了,那么多书法爱好者天天谈技法、谈字形、书体如何创新,能有好的效果吗?从“书法”到“书艺”再到“书道”,这应是三个不同的境界,“技进乎道”就是超越技术进入到哲学层面了,对于书法艺术而言,到这个高度,起码要懂得《易经》和老庄乃至佛学中的一些道理,才有可能懂得“书如其人”是何含义。至于书法史、文学史(包括诗词歌赋知识)、哲学史等,对这些方面没有一个大体上的了解,只会描画字形,有何意义呢?这个话题太长了,就此打住吧。

书法报:感谢您接受本报的采访!不论是书法,还是文化,都在朝着好的方面发展。

张志和:国家在进步,文化也必须进步。祝《书法报》越办越好!

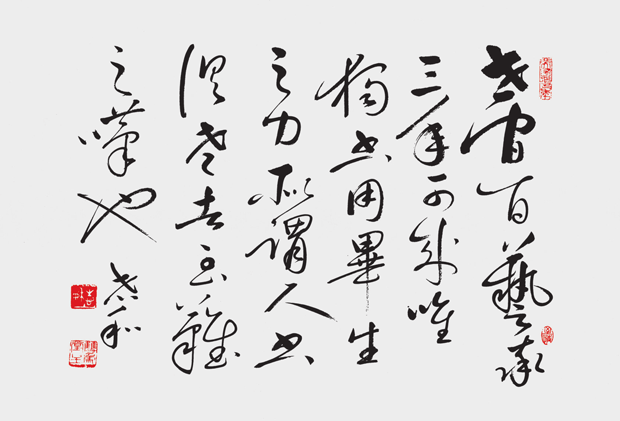

张志和 行草横幅 世间百艺,率三年可成;唯独书,用毕生之力。似谓人书俱老者,至难之叹也。

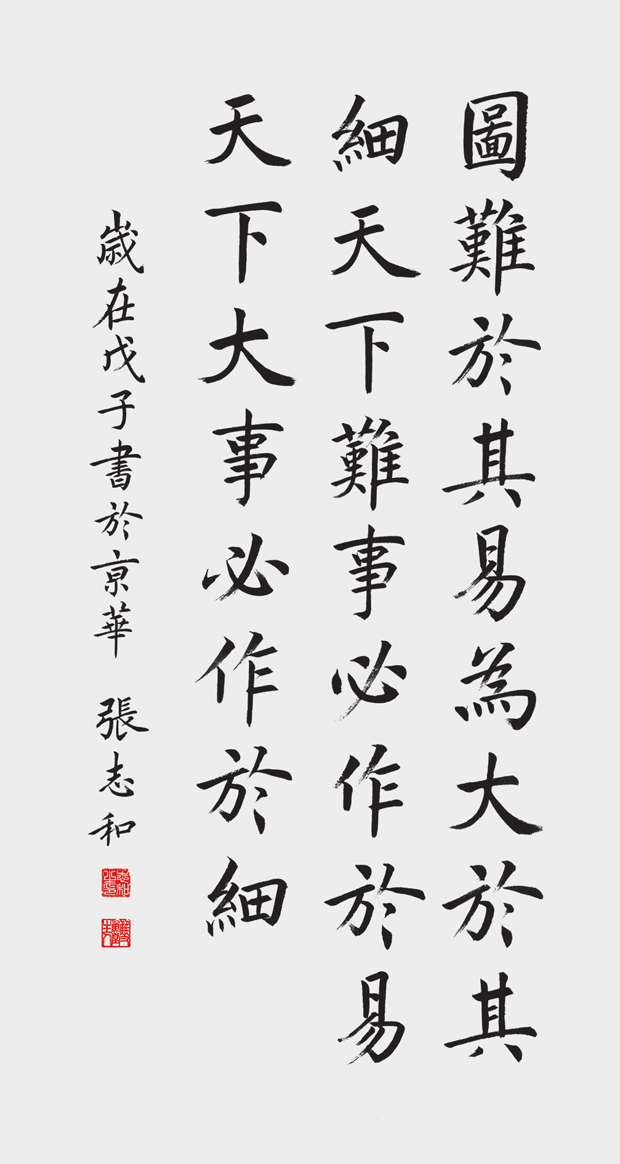

张志和 楷书图难中堂

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台