0/500

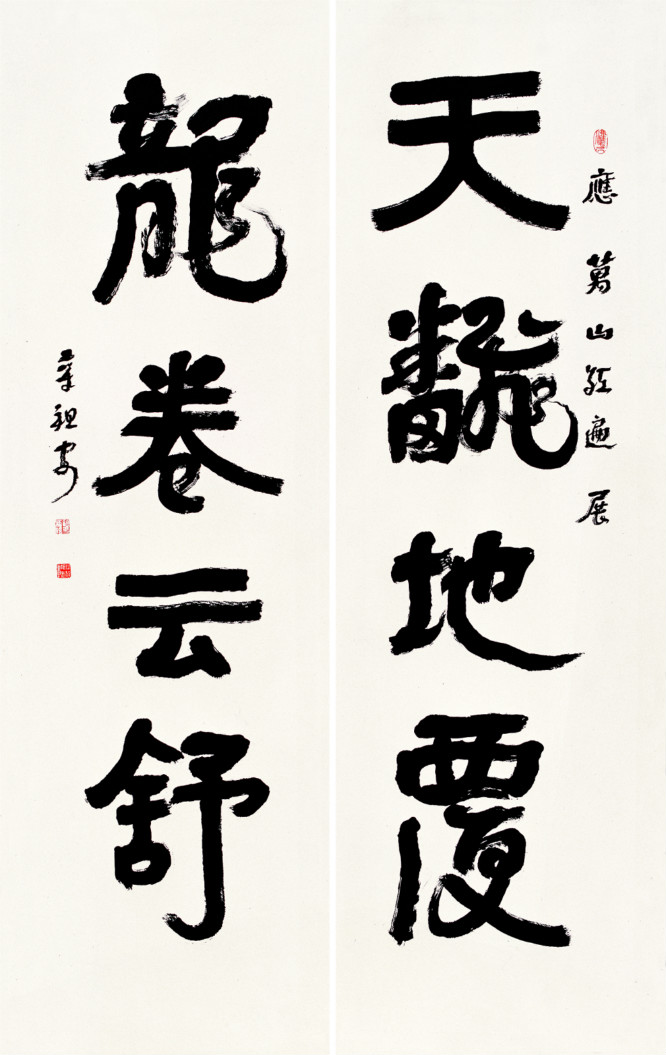

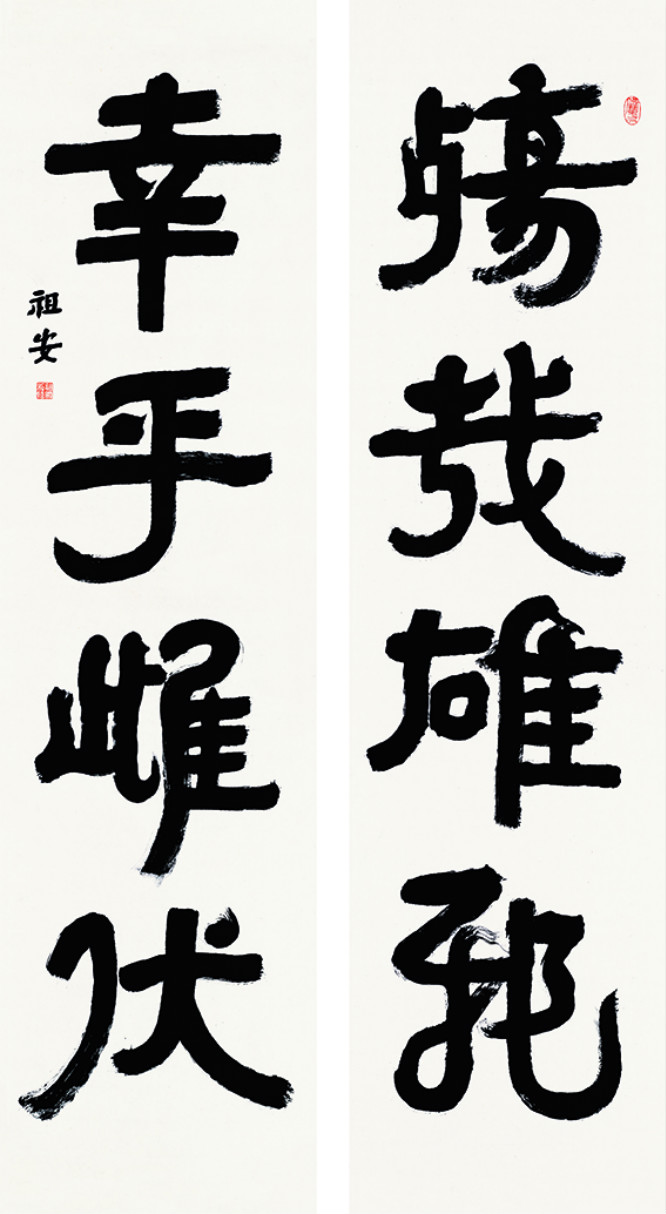

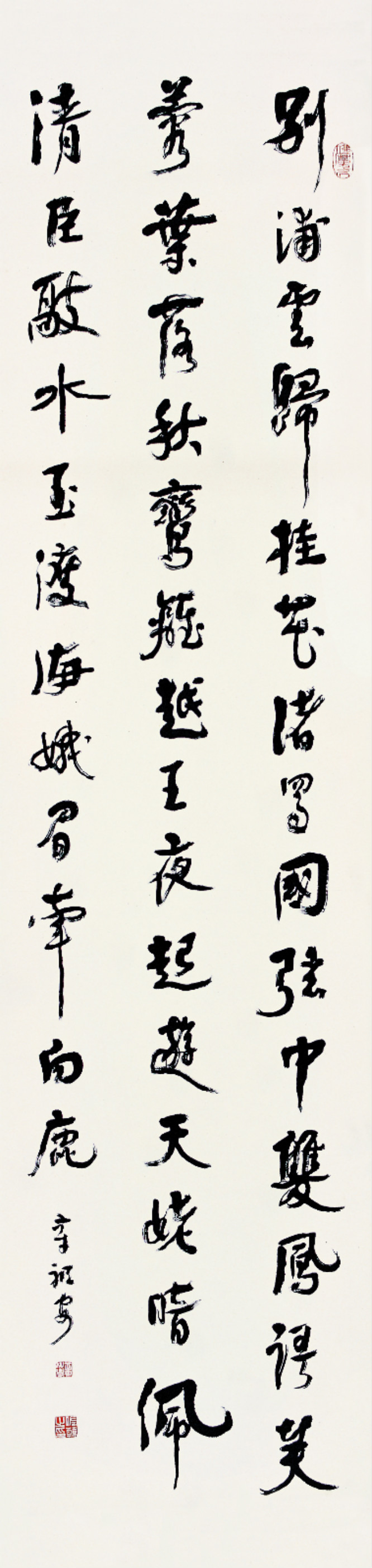

章祖安谈书法:越模糊,越精到!(观点节选)

2019/07/08 来源: 责任编辑:袁锐 作者名称:;

章祖安 字秋农,陆维钊先生弟子,1937年出生于浙江绍兴。1960年毕业于杭州大学中文系。1961年入浙江美术学院(中国美术学院),历任助教、讲师、副教授、教授、二级教授。

1963年起,参与浙江美术学院全国首届书法篆刻本科教学工作。1979年任全国首届书法篆刻硕士研究生5人指导小组成员。1997年任国务院学位委员会博士和硕士点通讯评议专家组成员。同年起任全国高等学校与科研院所学位与研究生教育通讯评议专家。

章祖安谈书法:越模糊,越精到!

1、中国书法真可谓“玄之又玄,众妙之门”。书法形象要用精确逻辑的方法加以具体地描述,不论古人今人,不管你修养多高,学问多好,笔头多灵,都将一筹莫展。

2、试看近些年来理论界的一些争论。“苏轼画竹,‘必得成竹于胸中’,这是形象思维,不错!但苏轼写‘竹’字,难道竟会‘先得成竹于胸中’么?”这不啻说,形象思维非得以绘画为标准,非此即彼,非“形象思维”即“抽象思维”。运用的是“二值逻辑”的方法。有人反驳了:“承认竹子有形象,而否认‘竹’字有形象,这种看法是片面的。书法家写这个“竹”字,他不可能不首先考虑这个字是什么样子,应当写成什么样子(正、草、隶、篆如何选择?大小肥瘦如何处理?),如果要与别的字组合在一起,它又是什么样子?‘这个什么样子’就是形象。”

3、孙过庭早已指出“巧涉丹青,功亏翰墨”为书法之大忌。书法本身苦苦挣扎要独立,我们一些理论家却偏要去向丹青靠拢,混书之“象”为画之形,而且已产生了不妙的影响,这实在是近些年来的大憾事。“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折,暨乎兰亭兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨”。不是也很细精吗?是的,孙过庭的感觉可谓精细之极,但笔者对此高论唯有望洋兴叹。

4、 中国书法艺术的渊源必须从中华民族对“虚无”的追求中去寻得。

5、其实古哲并不是追求真正的一无所有的虚无,而是在追求最高等级的充实,是对于“无限”“本原”的追求,最终是为寻求解脱,从实发展到虚的过程,最终是一个解脱过程。

6、艺术家与哲学家一样,亦在苦苦追索。曹雪芹写林黛玉就很巧妙:“两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。”“似蹙”,好像肯定了;“非蹙”,立即否定。“似喜”是肯定,“非喜”又否定。其实都是避免限定。读者又听凤姐说“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了”。宝玉说“这么一个神仙似的妹妹”等等,都没有具体规定什么,是读者自己勾出了黛玉而浮现于脑海,是模糊不定的形象,却是理想的形象。

7、书法可以说是最高等级的“人心营构之象”,是经过多少年代哲人与艺术家共同努力,最终营构出的极端生动与丰富的无限之象。虽则此人心营构之象,亦出天地自然之象,但它在一开始就全力排斥天地自然之象,最后终于从实象中完全挣扎出来,而成为一种“虚象”——“心画”。

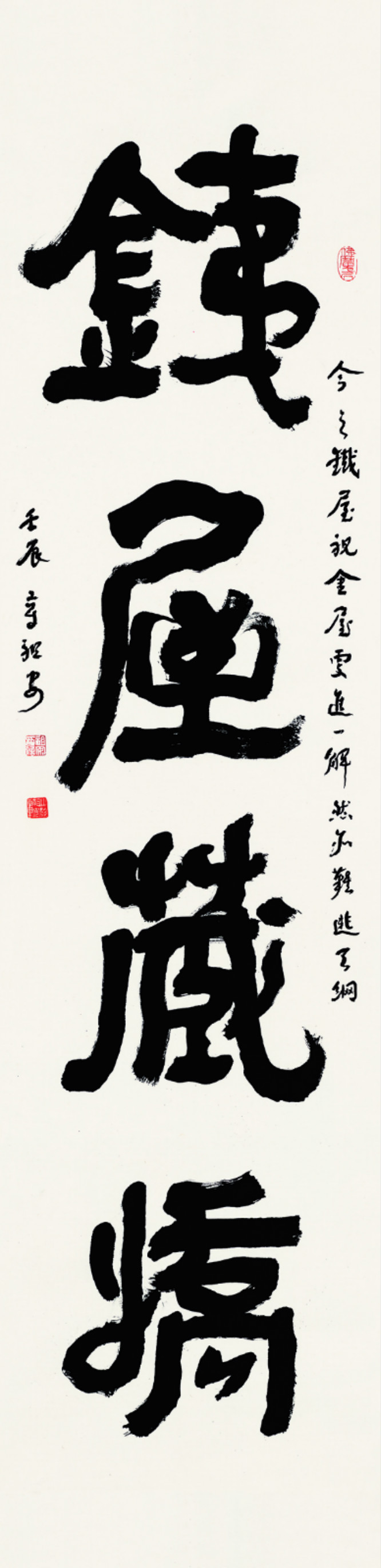

8、 “一座房子不再只是物体,不再只是石头,不再只是外部形态,不再只是有着许多美或丑的附加物的四角形,它凌驾于这一切之上。我们一直要探寻它的真正本质,直至它以更深刻的形式出现,直至房子站起来,房子从虚假现实的麻木不仁的强制中解脱了出来。我们对每一个角落都要剔除,筛去房子的外表,舍弃外表的相似性,而使其最后的本质暴露出来,直至房子飘浮于空,或倾圯于地,或伸展,或凝结,直至最后有可能躺卧于内的一切将它塞满为止”。(必须声明:我对埃德施米特一无所知,只是偶然看到一篇与书法无关的论文里引了这节话,以为正好为张文作注,比我自己苦思而不得要领为佳。好比衣服少了一颗纽扣,碰巧地上拾得一颗,缝上去正合适,如此而已,故曰“拾”。)

这就是我所理解的书法艺能的本质。这是和“复制”完全不同的“创造”,书法终于挣脱了现实世界和现实形式的强制(试问:有谁挣脱得了?),而显示其独立于万象之表的奇迹。这是中国人所创造的奇迹呀!

9、书法家为什么特别需要学问与修养?这是多年来一直在议论的问题。上面的论述,差可作答。盖书法为虚无之象,虚无境界由无限充实升华而成,而所谓修养,正谓不断地充实自己。必至一定火候,方能发展成为虚无。加以长期技法锻炼,人心营构之象于是而生。它不似文学有社会生活凭借,不似绘画有实物借鉴,它是控制一体化,完全由自己于过程中“临阵决机,将书审势”,特别依赖于施控者自身的主观条件。书法作品没有遮盖,不得回避,是全裸的艺术,好比一个人裸体,连身上几个小痣也看得清清楚楚。我想,这些正是特别需要学问修养的“特别”二字的着落。

如果你修养不足,充实不够,只是渺乎其“有”,那么出现在你的作品里,也只是这笔可以,那笔不错等具体的认可,何能出现“气息”“风韵”“气象”或“书卷气”“雄浑”等代表升华到“虚无”境界的赞语。

反过来说,欣赏书法,也特别需要修养,因欣赏者要从虚无中看出“有”来,没有学养,必不能领悟虚象所蕴含的无限充实。

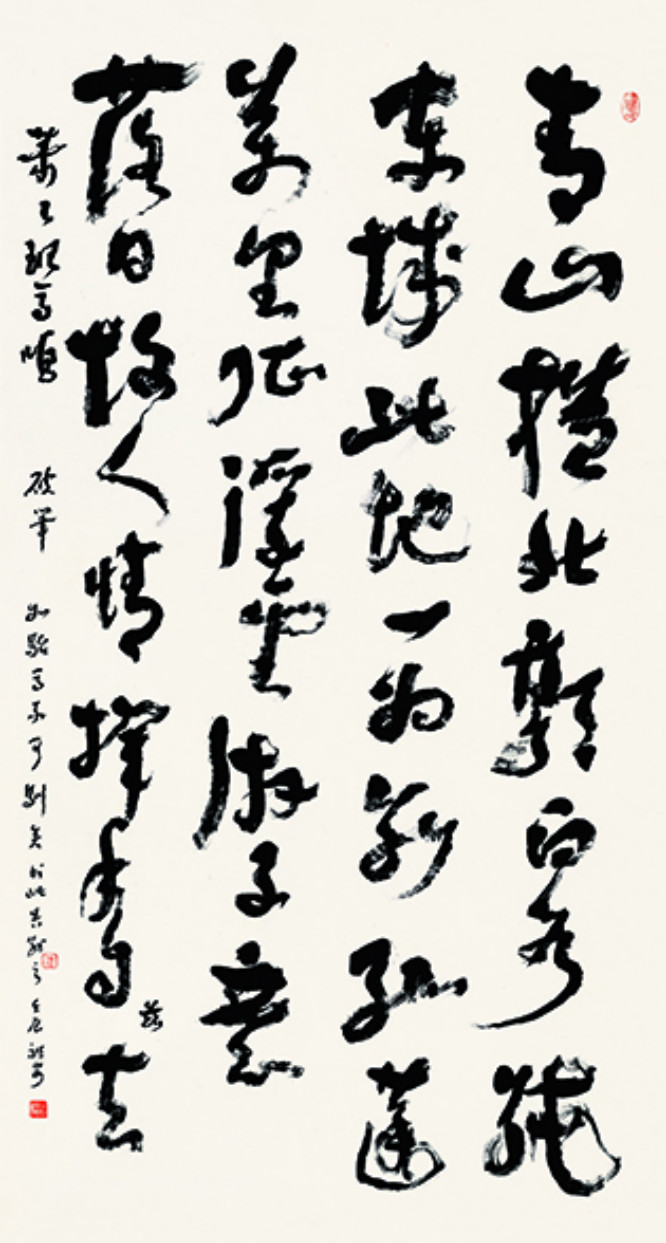

10、 试看李白之咏怀素书:“恍恍如闻鬼神惊,时时只见龙蛇走。左盘右旋如惊电,状同楚汉相攻战。”再看杜甫之咏张旭:“锵锵鸣玉动,落落群松直,连山盘其间,溟涨与笔力。”

书法家的作品,在他们面前展开了一个无限丰富的世界,他们不仅看到生动的图景,还听到了真切的声音。这显示出李白、杜甫的欣赏水平。所以我认为用陆机《文赋》中的两句话来形容书法美之欣赏,是最恰当不过了,这两句话就是:“课虚无以责有,叩寂寞而求音。”

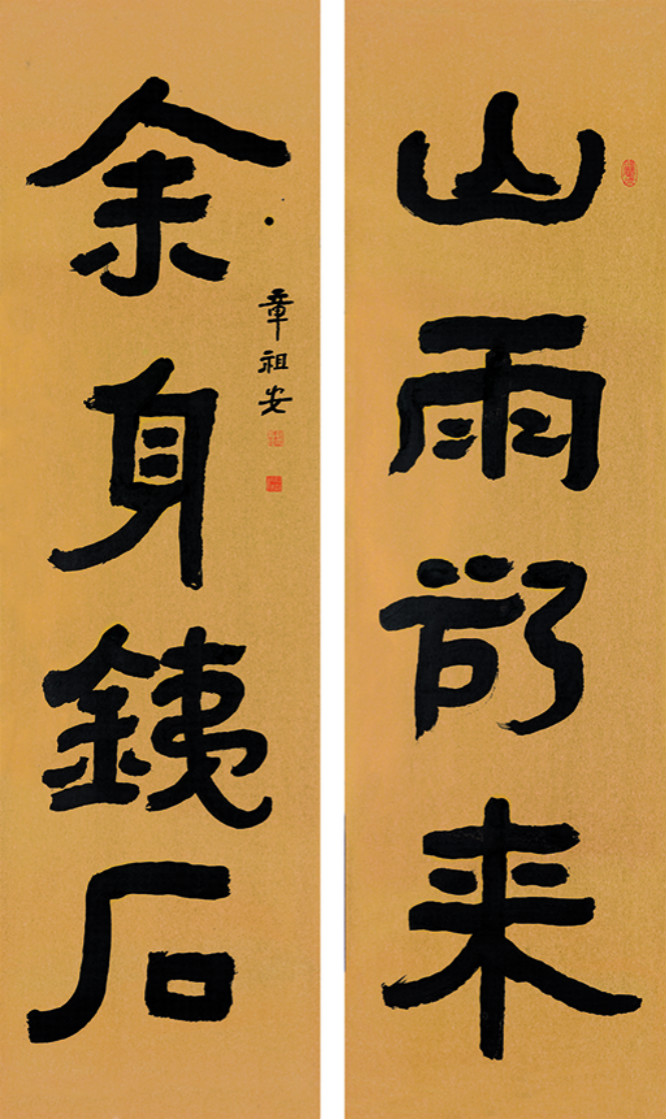

11、这里允许笔者讲一点亲身体会。我好《石门颂》,以为格调独高。临之则爱其外拓的结体,特别赏其极欲伸展,而似受阻力,终又倔强伸展的线条,因为这使线条由遒劲而更成凝练。犹如把钢筋作各种弯曲,又用强力拉开,既坚挺而又具流波,十分耐看。凡此种种,感受到了书写者的非凡气格与倔强精神,由此而联想到汉时大才为维持生计,辄混迹书吏之中,而其心不甘,甚欲一逞,班超、陈汤是其例也。进而又以为书者必亦班、陈一流人物,只是未获机会,不得展其宏图而已,即使我十分敬仰,又很为之不平。在临到第二十通时,感觉愈为强烈,终于援笔写了以下跋语:

“《杨孟文颂》字势如屈铁熔金,汉刻之中无与伦比。盖班超、陈汤之亚,无由自致青云,落落寡合。其不屈之气、郁悒之情,一寓于书,遂成杰构。余今临之,如对古人,不胜区区向往之至。”

12、又如有一位青年朋友,拿了他的作品来给我看,并问我:有没有节奏感?我仔细看了他的作品,回答他:“节奏感是有的,不过我觉得不是音乐节奏,而是火车行进的节奏。”接着我便模拟火车行进声,他便立刻领会,以后也果然改进了,而且朝着乐曲的节奏努力。这类在不搞书法的人看来完全是空对空的谈话,而当事的双方却能契合无间,说明“课虚无以责有,叩寂寞而求音”决不是不可捉摸的瞎附会一气而已。

13、当然,最高的欣赏,有时是顾不上分辨哪是“有”,哪是“音”,欣赏者一下子就被作品引入虚无的意境,不可方物,不可名状。坐而视之,会徐徐而起,悚然而久立;立而观之,几欲下跪而不自已。久而久之,留连而不能去,一步又三回头。子在齐闻韶,三月不知肉味,非虚言也——此之谓真赏矣。

14、书法之神妙无与伦比。欧阳修这位宰相、大文豪,晚年放弃一切爱好,归依书法。近代,弘一法师,万念俱灰,不绝于书。杭州有位马一浮老人,精内典,学贯中西,无所不通,晚年惟写字。创作与欣赏融为一体,极端复杂的灵魂涵泳于虚无之境——别有洞天。马一浮晚年有首诗:“任运杨生肘,逢缘鹤在阴。虚空非有相,天地本无心。已得环中理,还同树下吟。现前丘壑美,未要入山深。”“现前丘壑美,未要入山深”,这是否可以给爱好书法的人一点消息!

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台