0/500

“惠而浦杯” 书法报·书法海选银奖郝峥作品集评

2017/05/22 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:;

“惠而浦杯”书法报·书法海选银奖郝峥作品集评

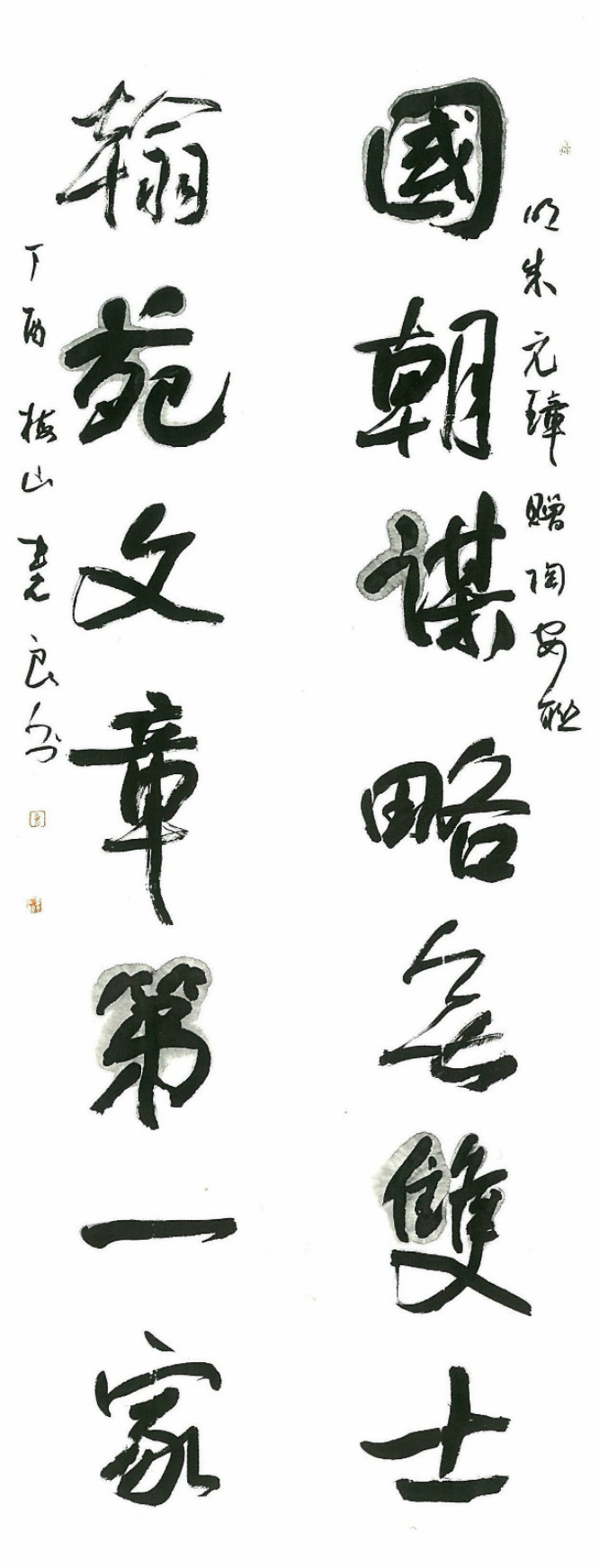

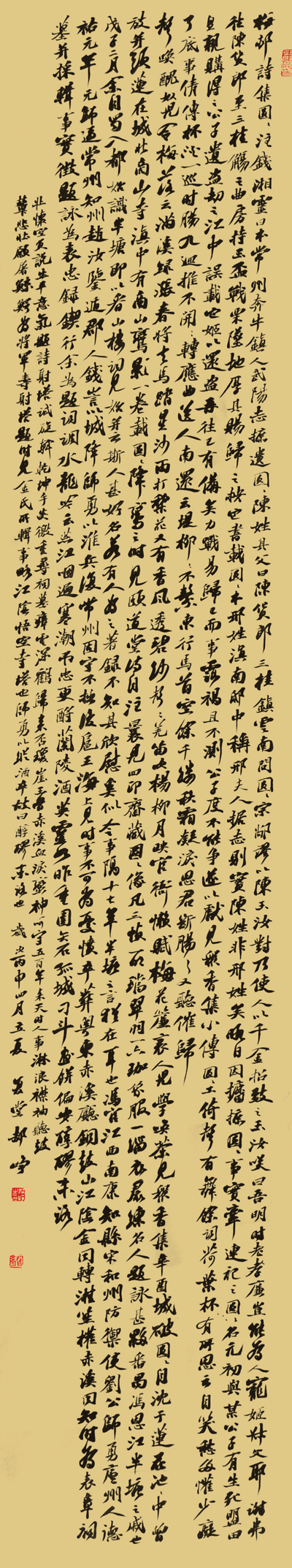

图1 郝峥2016年度“惠而浦杯”书法报·书法海选银奖作品(投稿作品)

朱以撒点评:

郝峥这件投稿作品(图1)明显地以苏轼书风表现。苏字这些年学习者不少,也有以此获奖入展,渐渐成为显体,成为有应时实用价值的一种形式。但苏字如何学习掌握,到底学什么?各人看法多不同,写法也不同。郝峥洋洋洒洒写了一大篇,也能让人看到体统,但通篇读下来顿起厌烦之心,使人觉得就是在把许多字码在一起,沉闷充塞之至。苏字写到此,也是进到胡同里了。

写如此长篇如此多字,也算得上有功夫了,但是从字势、字态来看,用意的多,自然的少,使人觉得吃力为之——想要充分表现,又无法轻松自如地写,放不下。此作笔画过分多了,就显得堵、显得满,整个画面过于堆积。一件作品不会因为字多而增加其审美分量。如果语言没有魅力,再多的堆积也是徒劳。理论上认识这个问题或许没有问题,但在实践中更多的人还是倚仗多字,寄希望于多字给自己带来实在的利益,于是都要写上一大篇,而美感在一大篇里却体现不出来。譬如此作的俗气之重,表现了苏字的臃肿、呆滞、软弱、肥浊,而苏书中的文气、清气、雅气都不存了。这和不善于学颜学柳的人大体相同,总是学在平面、表面,把颜体写得更肥腴粗壮,把柳体写得更尖刻突兀,以为这样能近古人。这也是对书法语言的浅表理解——一件作品写得有体统了,使人知道出处了,就应该更着力于使语言准确生动富于表现力。苏字也有不足之处,这在前人就言说过了。但苏字的文气又是他过人的地方。文是虚的,不是像笔画那般可见可抚,那么就更需要在学习时,多思多悟,而不是夸大了那些肥的、黑的、软的、滑的部分,写成一纸墨猪,毫无情趣。

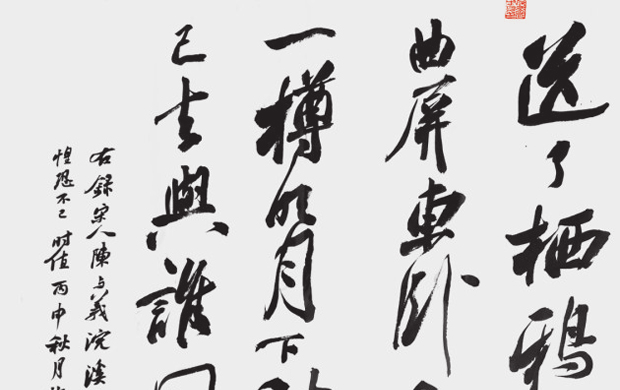

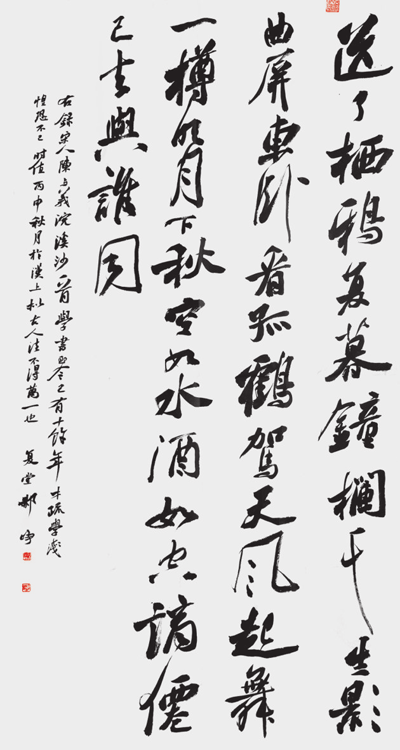

郝峥书《陈与义词》(图2),这件作品相对灵动一些,疏朗一些,有生机,比前者会自然一些。但是作者的刻意动作还是没有改变,表现多放纵而不知敛,如“干”字,未免太用力有意了。由于按笔过重,其中的生硬也很明显。看来对于苏字的认识,作者还是要细致。

郝峥在落款处评说自己的创作“拟古人法不得万一也”。同意他这个看法。即便择一体终一生,一个人的努力总是未有穷期。

杨吉平点评:

“宋四家”在中国书法史上声名显赫,但在当代书坛的遭遇却各有不同。在展览风潮的引领下,先后出现过黄庭坚草书热、米芾行书热,却始终没有出现过苏轼热,蔡襄则几乎无人问津。但好在苏轼的名声远大于其余三位,书法也独成一体,故当代书坛,习苏书者还大有人在,获奖作者郝峥便是其中的一员。

苏轼书法在当下没能像米芾那样形成热潮,原因很复杂,也很简单。复杂不是当下习书者的复杂,而是苏轼的复杂。苏轼的盛名尽人皆知,而苏轼的才学知者未多,苏轼达到的境界则知者寥寥。从古至今,喜欢热闹的远远多于喜欢寂寞者,傅山便一语破的:“热闹人毕竟俗气。”米芾书法当然不能说俗气,但与苏轼相比毕竟热闹。苏轼作为取得过功名的宋朝官员,有许多至今仍可寓目的政绩在,故有着浪漫主义诗人美名的苏轼有其入世务实的一面,表现在书法上便是其平实稳健的特征。苏轼传世的近50件墨迹中,真正放笔直书的不过数件,如《寒食诗帖》《李白仙诗卷》等,多数墨迹则平和多于浪漫,实用多于抒情。简单则是指当下书坛的书法审美取向是群体尚趣,而米芾的欹侧颠倒比苏轼的平实稳健要有趣,恰好迎合了今人,至少在形式上迎合了今人。然而,苏轼的学养显然是米芾无法相比的,这从根本上决定了苏轼书法的内涵要远远大于米芾。对任何艺术而言,形式把握显然都比内涵把握更为容易,所以,学习苏轼书法的难度是可想而知的。

郝峥的投稿作品几乎是纯粹的苏轼书风,这是稍有书法常识者可以一望而知的。这件作品用笔的清晰,线条的厚度,趋扁的结字,平和的节奏,醒目的墨色,疏朗而不失紧密的章法,都与苏轼有极高的相似度,甚至在气息上也有苏轼的儒雅,这是非常值得称道的,也是一般人很难做到的。另一个值得肯定的地方是作者将横向取势的苏字写成一件洋洋洒洒、舒展大方的条幅作品,且能首尾一致,一气呵成,说明作者对大幅作品有一定的把控能力。

但郝峥现场创作的作品却让人大跌眼镜。此作用笔飘浮,点画恍惚,线条乏力,章法散乱,作品中有米芾、有苏轼,仿佛也有黄庭坚,还有展览体的痕迹,但合为一体则各自为营,颇为龃龉。落款部分风格虽较为统一,然猥琐寒俭,行笔踉跄,与投稿作品简直判若两人。其中个别字的结构也问题明显,如“干”字起笔写成撇,这便是“栏千”了;“风”字的“几”框过宽,造成字形松散;“舞”字的“舛”部也有左右分离的趋势,造成字形的笨拙;“与”字的上半部分出现几个垂直且平行的竖画,有背结字的常理等。另外,落款中的“复堂”应是作者的别号或斋号,繁体字应写作“複”或“復”,《说文解字》中并无“复”字。由此可以猜想,作者的投稿作品应是突击出来的一件集字作品,其真实水平还没有达到创作的阶段,尚须认真临帖习古,而不是急于成名。

周德聪点评:

在几千年的书法历史长河中,虽然涌现了数以千百计的书家,然开宗立派者,不过数人而已,尚意书风的领袖苏东坡当是文人书法流派的杰出代表。尽管他自言“我书意造本无法,点画信手烦推求”,但我们依然可以在其作品中感知到他对二王、颜鲁公、杨少师的膜拜,只是在其书写中所传达出来的是一种“心期仪”而非“践古人”罢了。

学习前贤而“不践古人”是东坡书法的精髓所在,也应当成为今人学习东坡书法的价值取向。

从创造性而言,大师往往成为立法者,而众多学习书法的人,似乎只能步趋后尘。郝峥的书法,明显地看出他取法东坡,沉雄中不乏飘逸的写意精神在其笔下汩汩流淌。书法在经历了“唐法”整肃之后,宋人则直追“晋韵”,而以“尚意”书风引领时尚,并成为中国书法史上的一个流派,当然也成为后世书人学习行草必然眷顾的所在。

郝峥学习东坡,显然是将东坡放在一个历史的坐标上,即在纵向上窥晋唐,亦于横向旁涉米黄。故他的书法在总体精神与意趣上不仅保留了东坡的古意,也在杂取融铸中表现出这个时代的审美倾向——脱离实用文字书写之后的艺术性之继承与创造性之拓展的价值追求。

郝峥在他的创作中,试图在笔法和结字两个方面忠实于东坡。其偃笔侧卧、横向展拓、左右开张、纵向左下的笔势即很好地体现了“东坡意味”——雄肆直通鲁公,萧散可追晋人;而其结字则以横向取势为主,欹侧取势贯通,纵向取势兼顾,重心时见下移,也较深刻地领会了东坡“意造”的实质——以欹为正、似扁实方,疏密纵敛,一任自然。

郝峥在章法上,对东坡进行了改造。东坡小字行书多用于翰札,而他将之拓展为文字内容丰硕,字距、行距茂密的条幅,又于中段及尾部适当留白,有形密意疏之感,其通脱潇洒之意似不减尺牍之走笔随心。

书写在本质上是如其人的,不惟是技法层面,即如精神风貌,在其笔画及其结字乃至篇章中亦会自觉流露,它是掩饰不了的。从此一层面观之,郝峥投稿作品的书写——对东坡的效法,尚拘在规模形似,如对每一个点画的塑造,都在尽量逼似东坡,而于结字则更是不越雷池,让人感到全篇有集字之嫌。由于太过刻意追求“似”,故其“似”也就缺乏相应的通脱,如笔意的连贯性,虽在字内空间给予了关注,却于字外——如字与字间、行与行间的呼应上就显得明显不足。粗识取法昭然,细审尚有亏空。行草书从上至下的书写,势必产生笔势的连绵或引带,但郝峥的作品只是借助于字的大小及取势的变化产生一定的行气意识,但真正的“行气”,应于贯通之际彰显“断连”的内在奥妙,乃至“通于隔行”的大化流行。

相较于投稿作品的稍见刻意,现场创作的作品则显得更为本真,在苏黄之间表达出临池之功与书写的率性。唯不足者是“干”字之竖荒率而突兀。

图2 郝峥2016年度“惠而浦杯”书法报·书法海选银奖作品(现场创作)

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台