0/500

任娟十一届全国入展作品创作手记

2016/11/21 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:任 娟;

让作品充满体温

——全国第十一届书法篆刻展入展作品创作记

■任 娟

时间定格在2015年4月21日(乙未三月初三),新馆,佳节,大奖,珠联璧合。那天上午,第三十一届中国兰亭书法节暨第五届中国书法兰亭奖开幕式在新落成的绍兴兰亭书法博物馆隆重举行。我和诸师友同道有幸到现场观展,目的十分明确:吸取正能量,为4月底截稿的全国第十一届书法篆刻展添能加油。

怀着迫切激动的心情进入展厅,映入眼帘的第一感觉是整个展厅除个别获奖作品是册页、手卷形式外,其余全是大篇幅大尺寸的作品,视觉冲击力极强。印象深刻的是出自一位90后大学生用文徵明笔意写的微楷,全文三万余字,尺寸高达八尺,作品面前很多爱好者争先拍照,赞叹声络绎不绝。这一刻我有了一种强烈的冲动:十一届国展我也要投一幅大尺寸的作品。也许自己对小楷情有独钟,每幅楷书都不放过学习的机会,特别是获奖作者林玉梅、于铭洪两位的楷作,虽书写风格不同,但表现出的整体气息和神韵让人流连忘返,不虚此行。

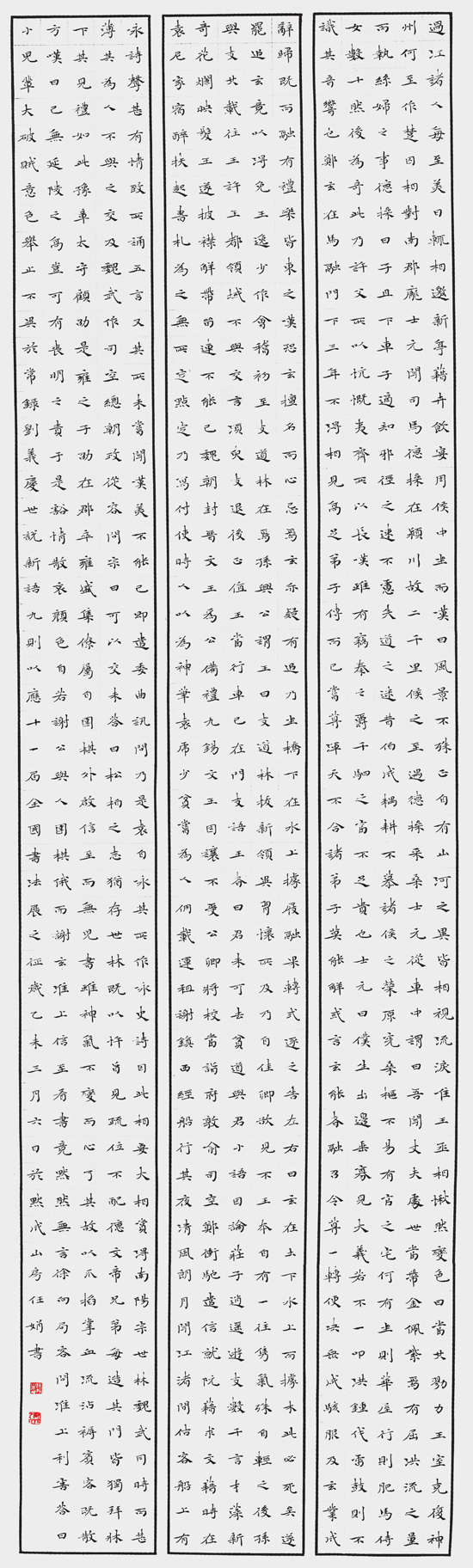

4月24日,离十一届国展截稿仅剩6天,时间紧,任务重。从绍兴看展后稍加休息调整,把兰亭展的优秀作品在脑海里像放电影一样重温了一遍,整理思路,迎接挑战。尽管之前也参加了很多中国书协主办的全国展并有幸入展二十余次,但对我而言,那只能代表过去。像十一届国展这样的展览对我的确是极大的考验。但心中明白:不管结果如何,只要用心去做就好。这也是我投稿一贯的心态。说来也有趣,每次投展都喜欢尝试抄写不同内容风格的文章,给自己一个新的挑战和新鲜感。《世说新语》主要记述汉末魏晋时期人物的言谈风尚和遗闻轶事。我选择了德行篇,准备用中楷抄写一千余字。选纸上也作了思想斗争,一直惯用粉彩宣的我这次选择了仿古绢纸,白中带黄,非绢,但有绢的特性,表面光滑,墨迹渗透,立体感极强。于是用淡墨画界格,3.5cm见方的格子,花了2个小时把准备工作做好。但始终没有动笔,脑子里一直在盘算着,自己已经进入紧张的备战状态。

4月25日晨,懂事的儿子主动对我说:中午在学校吃营养餐,妈妈好好准备作品。那一刻我深深地拥抱了儿子,浑身上下热血沸腾。但从进入书房的那一时起倒平静下来,短暂的热身后正式进入创作。正因为是国展,所以放慢了书写速度,每个字在书写之前都在脑子里把结体、大小、粗细变化想好后方下笔。一杯咖啡,一块巧克力,足足用了5个小时,作品终于完稿,时间是午后2时许。

4月26日上午,将作品按要求打包寄出,尘埃落定。时隔整整一个月,5月26日晨5时许,还在酣睡中的我被电话惊醒,得知入展此次国展。待亲自查看网上获奖、入展名单后,心再也不能平静,整整一天,电话、短信不时传来贺喜祝福。

在习书中感悟最深的有几点:一、在选材上,“水,墨,纸,笔”的判断上应极精确,方可心随笔运,腕底神行。楷书尤其讲究纸张的使用,平日惯用半生半熟宣,其性不急不躁,温文尔雅。二、要注重“量”的积累,当量积累到一定程度时,自然会产生质变,正所谓“水到渠成”。三、要会取舍,做到取其精华,弃其糟粕。把古人的经典笔法记下来细心琢磨,引为己用。四、要体现书法的气韵,展现自己的性情。古人云:“书之妙道,神采为上。”每个字每一笔都是有灵魂的,要让大家在看你的作品时能感受到你的体温,不是冰冷的,而是有生命的。这样才不会把楷书写得“俗气”。一直以来,我对自己的习书要求做到八个字:判断,分析,取舍,提炼。

任 娟 全国第十一届书法篆刻展入展作品 楷书节录《世说新语》条幅 规格226cm×69cm

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台