0/500

读《平复帖》

2017/11/01 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:唐 龙;

读《平复帖》

■唐 龙

《平复帖》为东晋大文学家陆机的作品,乃我国传世最早的名家法书,有着“法帖之祖”的美誉,被评为我国九大“镇国之宝”。其内容是写给友人的一个信札,因文中有“恐难平复”字样,故名。

《平复帖》全文9行84字,有行无列,结体致密,大小错落有致,书写自然灵动,不激不厉而风规自远。单字虽小而气象庞大,笔者在河北美术学院教学时,将其单字放大到一面墙大小,依然大气磅礴,令人敬而生畏。再细观之,点画笔路交代清晰,诚可谓“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”。用笔沉静迟涩,果断狠辣,圆劲浑厚。点画之间,仿佛能够听到笔在纸面上沙沙作响,大有“或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安”之势。

笔法、字法、章法分析

《平复帖》用笔简约,多以篆法笔意书之,裹锋束毫,藏头护尾,中侧锋并用,尤其是以很多侧锋写出了中锋的质感。结字大多左紧右松,左收右放,单字大多向右上方倾斜。全文字数较少,在此,我们运用统计学的方法对《平复帖》进行分析。

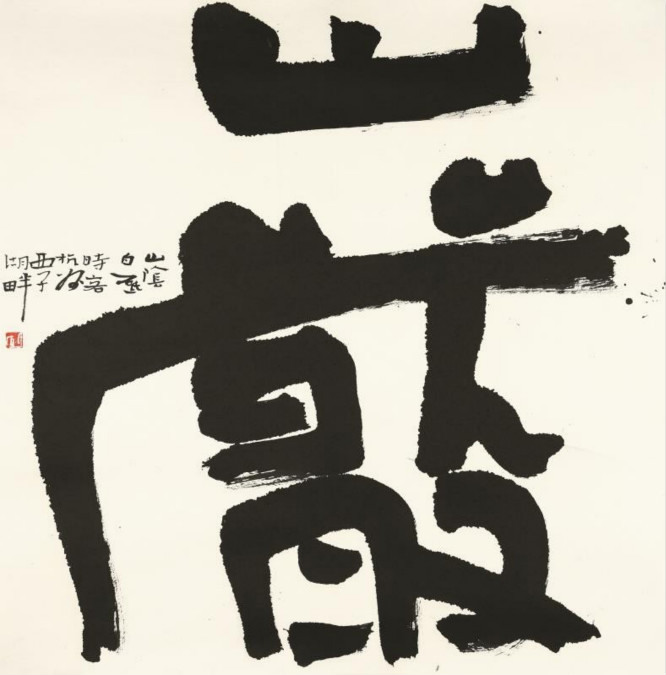

我们从大小、空间、重心、字势、墨色等方面进行探讨分析。运用几何框线分析对比后发现,在字的外形上,单字外轮廓看似平正却变化多端,可大可小,亦方亦圆,上下左右、大小错落而浑然一体,空间分布上参差错动而无固定规律(图1、图2)。

图1

图2

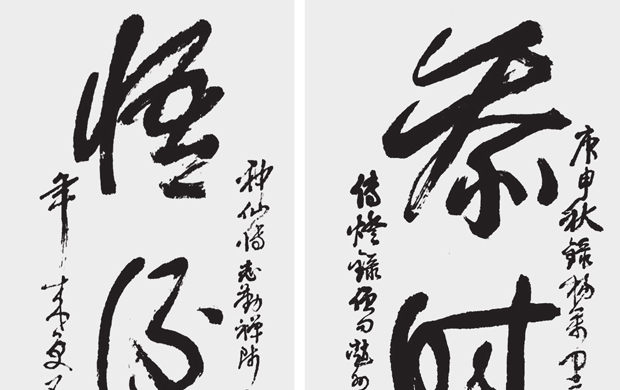

通过中轴线及重心的对比可知,字与字之间均不在同一中轴线上,上下字之间相互倚侧而重心均有错位,但整行中轴线及重心平稳,行与行之间存在着相背或相向的某些关系(图3、图4)。

图3

图4

临习的关注点和需重点解决的问题

关于《平复帖》的书写材质,许多书友以为乃秃笔糙纸所书。笔者习《平复帖》两年余,初学时亦认为如此,但经过反复临习与尝试,对此观点持保留态度。书写效果固然和材料密切相关,但本质上还取决于书写的方法。就如同一块肉,可炖、可炒、可烧、可烤,因为烹饪的方法和佐料不同,最终出来的菜品自然大相径庭。笔者参加全国第二届书法临帖展的作品(图7)便为新毛笔与云母熟宣所作,当然尚有诸多地方待改进,但可以证明并非仅秃毫糙纸方能达到这种效果。

笔者以为,学习书法,方法第一,在方法正确的前提下,看勤奋,比悟性。方法不对,是在“重复”错误,“巩固”习气。因此,在临习时要明白自己所需,缺啥补啥,要从古人中寻找营养。《平复帖》作为章草里难度系数较大的范本,笔者认为不宜初学。可在《出师颂》《月仪帖》等下过一番工夫后再临《平复帖》,效果当更佳。临帖可以分阶段解决问题,先关注外形,对外轮廓有了较精准的把握后注重书写性,关注线条。《平复帖》在线性上属于大篆系统,对控笔能力要求很高,需要对篆隶有一定认识。因此,如果想在章草上做文章,还得寻根问源,在篆隶上下一番苦功。

学习书法首先要以技法系统为支撑,技术性即“法”是首要的。有了一定的技法之后,需要从多种艺术门类汲取营养,融汇贯通。艺术源于生活,缺乏了对生活的感受去理解书法便是纸上谈兵。在完善技法体系的同时,感受音乐的柔情,绘画的宏大,太极的圆融……同时,走进大自然,感受大自然的瞬息万变,体会生命的广度和厚度……

在用墨方面,墨色层次清晰自然,充满了节奏感与旋律感,极富音韵性(图5、图6)。

图5

图6

图7

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台