0/500

墓志的滥觞及发展形态

2017/06/08 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:田立敏;

墓志的滥觞及发展形态

——由刑徒墓砖的书法特点谈起

■田立敏

中国古代书法特别是唐以前的书法,在相当大的程度上是依赖于甲骨刻辞、铜器铭文和碑刻才得以保存下来的,其中碑刻的功勋较大。碑刻因形制、用途不同而分很多品种,最常见者为刻石、碑碣、墓志、摩崖、造像和石经。

先秦时代,人们把想要流传的文字刻在石块上,叫做刻石。刻石所用的石材没有一定的形制要求,这是它与后来所出现的碑刻不同的地方,现存最早的先秦刻石是战国时期秦人刻的《石鼓文》。还有峄山、泰山、琅琊、芝罘(fú)、碣石、会稽等地的刻石。

从汉代开始,碑刻逐渐兴起。由于碑的形制规整美观,受人青睐,很快便淘汰了较为原始的刻石。碑的古义是竖石,也就是石桩子。石桩子可以有各种用途,其中之一就是在丧事中充当窆(biǎn,埋葬)石,即墓坑边立起的石桩,上系绳索或插轱辘,用以将灵柩放入坑底。丧事过后,这些窆石就成为坟场上的废弃物了。大约在西汉时,有人开始对窆石进行综合利用,在上面刻上死者的姓名爵里。于是,最初的有字墓碑诞生了。东汉时,墓碑大盛。人们不再满足于在窆石上刻几个字,而是改用又高又宽的长方形大石板建造专门的墓碑,以增强传播效果。汉碑不仅用于旌墓,还大量地用于表彰活人的功德。诸如《张迁碑》《曹全碑》等就是地方官员的功德碑。此外,重大的祭祀典礼可以刻碑记其事,如《礼器碑》;重要的文件可以刻碑传其文,如《史晨碑》。汉以后,碑的应用范围更加广泛了。

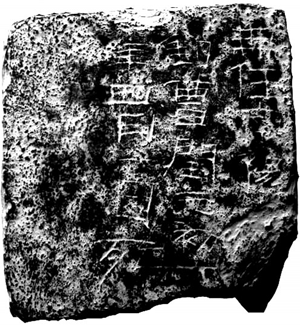

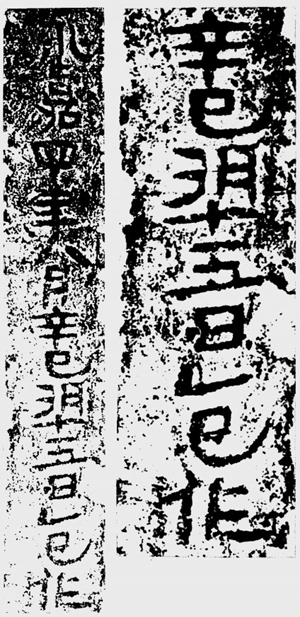

墓志,则是埋在墓中的石刻文字。秦汉时,筑宫殿、修城池的徒隶死了,无人为之营葬,便由同伴将其姓名籍贯等刻在一块破砖烂瓦上,随尸首一同埋掉,即所谓的刑徒墓砖。刑徒墓砖,清末时就有出土。清《陶斋藏石记》和《恒农冢墓遗文》都曾有过记载。1964年洛阳南郊发掘了522座刑徒墓,出土了820余块刑徒墓砖,有日期者共229块。时间跨度自东汉永元十五年(103年)至延光四年(125年)(图1)。由于只是死亡刑徒有关事件的简单记录,书写、刻契都比较草率,但别有一种挥洒自由的气质,有些甚至有草书的意味。称其为墓砖,理应归类于汉代砖文一宗,有趣的是,人们并没有这样去对待它,反而将其单列为汉代刑徒墓砖。严格说来,刑徒墓砖是墓志的初级形态,最早的刑徒墓砖还可以追溯到秦朝。

图1 洛阳刑徒墓葬砖铭

目前发现的东汉砖刻比较重要的还有安徽亳县出土的曹氏墓砖。曹氏墓砖出土于两座墓中,一为1973年在安徽亳县董园村发掘的一座汉墓,计字砖238块、画像砖3块,有桓帝延熹七年(164年)字样;一为1976年至1977年在该县元宝坑村发掘的一座汉墓,计字砖140块、画像砖6块,有灵帝建宁三年(170年)纪年。曹氏墓砖砖文作于同时期同地点,却呈现了各种不同的书体和风格。文字是在砖坯上直接刻写的,有隶书、草书和篆书,笔画运行自如,总体上比较率意。

墓葬砖得以大量出土,砖上的铭文书法亦渐被重视。有先朱书而后刻者,也有直接以刀刻画者。大概是因为对待那些死去的刑徒不必认真的缘故,铭文刻画多草率。用刀之法有些像秦诏版中简率的一路,使人感受到天真、质朴、奔放不羁的美。最妙不过的是几乎不用波挑,但隶书特征、体势全在。从体势上看,有的写得紧密严整,有的写得恣肆纵横。匆匆刻画的线条保存了刻画者用力的轻重疾涩,翻挑之笔轻且疾,用笔外露;点画和竖画重且涩,用笔含蓄。尽管是刻画,实笔和虚锋的情状可以把握无遗。这些,恰恰是东汉碑刻隶书中因为刻意地精细加工而难以捕捉的写意。

1985年在河北沧州白塔村发现的一块汉朱书砖,砖呈长方形,规格28cm×14cm,厚5cm。砖面先涂以白粉,然后以朱砂书写,全文50字,约有10字残损难辨。砖碎为三块,尚存的字,笔画清晰完整可识。沧州在汉代为渤海郡,发现这样有艺术价值的墓砖很不多见,也是最近最新的汉代原书迹的一项重大发现。此砖与安徽亳县出土的刑徒墓砖有很大的区别。刑徒墓砖文字简单,刻字也难于窥见笔锋的转侧使用。汉朱书砖笔迹清楚,学书者很有取资之处。此砖用笔活泼,行间与笔画互为映照,摆脱了正式简牍书风的平直呆滞之布置,化板为活,灵动洒脱,更多地注意了书法的造型美,又不像楼兰简书的草率无度。它的出土为中国的草书提供了更佳的范本。

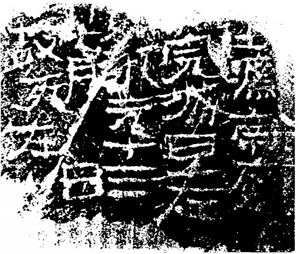

汉代、三国时期的砖瓦文字在书法艺术史和文字史上都有其独特的意趣。如民国时期洛阳出土的东汉永元十三年(101年)七月刻的《城旦左□葬砖》(图2),该志砖横画起笔左上角带锋尖,呈方和扁方形,坚实有力,收笔渐瘦细,出锋呈尖刻形,锐利而锋芒毕露,似乎是信刀刻凿,无所顾忌,可与齐白石白文印章之冲刀相比美。但其竖画,如“帝”“十”,其右掠笔,如“完”“城”“元”“死”,则委婉圆润如折钗股。该字迹未经书丹,直接由工匠在砖上刻画(凿)而成,给人一种率直、自然天成的感受。既不斤斤计较于横竖成行的章法,也不考虑字形大小之统一。因为在刻画(凿)的时候,作者仅仅在作一种文字记录,并没有带着艺术创作的意识。但这并不影响我们用艺术的目光去欣赏这件率直的隶书砖刻。

图2 城旦左□葬砖

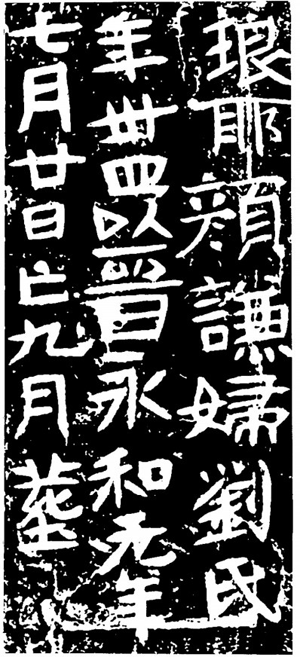

再如江南出土的三国吴永安六年(263年)墓砖(图3),它们或端庄、或诙谐、或凝重、或潇洒、或俏厉、或稚拙,千姿百态,曲尽情趣。由于砖材料本身的某种“局限性”,一般的砖刻文字结体多随砖体而结体多方。而方的形状本身就具有极强的稳定性,易于刻板、单调。作为书法艺术,却要求必须具有丰富的节奏和意态、韵味的变化,那么这意味着砖刻文字追求艺术效果只可能在文字内部构造线条上下功夫。只有通过字体内部线条的艺术重构,使其在质感、长短、粗细等方面有着丰富的层次从而造成一种变化,才能使其内涵丰富,耐人寻味。汉代、三国的砖刻文字恰恰在这方面有着很高的造诣,从而创造出一种具有浓厚装饰意味的崭新的艺术风格。永安六年墓砖文字便是一个典型。我们仔细品读其每个字的每一根线条,其粗细、力度、意态真是变化无穷,神奇莫测。比如在“六”和“年”之间,近乎平行的几横,由于“六”字中间两个圆圈及“六”字下面一个分为三段的横画,从而使可能单调的格式富有变化,平板单一的节奏一变为丰富的节奏,有了一种生命的活跃感。仔细观察砖文的每个局部,都可以单独构成极富意味的抽象画。整个砖文和谐统一地安排在一起,历史的剥蚀更增加了意外效果,呈现的便是一个扑朔迷离的艺术境界。

此外,汉代的铭刻书法中,砖铭和瓦当铭文也光彩熠熠。砖、瓦多用作纪年和铭刻吉祥语。阳刻者多为成批生产,有的用于墓葬,有的用于宫殿,有的用于铺地。文多为篆书,屈曲盘旋,富于装饰变形趣味,是汉篆中的奇葩。瓦当文虽然简短,但由于其形制特异,篆法也极具异彩。最为突出的是它的善于随形布字,文字围绕圆心进行安排。因而常常省改变形,将文字简化或夸张,充分发挥篆书圆曲笔画易于伸展、收缩的特点,创造了既有很强的装饰性又不失篆书本性的新风格。汉代砖刻在西都长安、东都洛阳出土得最多。它与瓦当相似,但砖面近方,无需作太多的变形处理,因而文字往往与典型小篆近似,只是更为大胆雄放,有时采用印鉴上常用的篆法,形简而意远。铭文刻痕草率、粗犷,很有汉印中急就章的趣味。其中,《公羊传砖》是东汉民间流传的草隶书体,行笔驰骤与舒婉结合,风格朴素。所不同的是铭文为章草(草隶),于简率的笔意中透露出书写者驾驭草体的能力。这也证明了汉代民间已经广泛运用章草。

图3永安六年砖

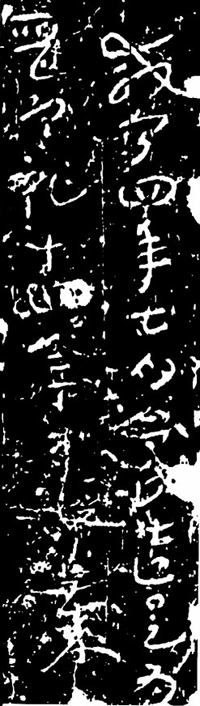

墓砖于晋也有出现。如永嘉四年(310年)刻晋墓砖(图4),南京城内发掘。此墓砖真书而带隶意,字形厚实朴质,结体茂密,点画遒劲,有汉简文字遗风。再如,1958年在南京挹江门外老虎山出土的东晋永和元年(345年)七月三十日刻《颜谦妇刘氏砖志》(图5),体势宽博劲健,作者书写时带有很大的随意性,大小、宽窄、长短、斜正等都颇少拘紧,任兴而为。从用笔看,此志在隶楷之间,且带有较浓的隶书遗意。笔致简质浑劲,沉稳而痛快;气象朴拙茂满,粗头乱服之间有真率之美。《颜谦妇刘氏砖志》说明,当时对于墓志的书法并不考究,即使对于颜氏这样的家族亦未例外(据《晋书·颜含传》,颜含官至右光禄大夫,颜谦系颜含第二子,官至安成太守)。

图4 永嘉四年砖

图5 颜谦妇刘氏砖志

又如,西晋咸宁四年(278年)七月刻《吕氏砖》(图6)。此砖以草书为主体,和谐地融含篆、隶、行、楷,真实地保留了晋代民间时尚的手写体,表现了作者成熟的书艺修养。

历史上,墓志的盛行是在三国以后。三国时,曹操为了戒绝奢侈浪费的社会风气,曾下令禁止立碑。晋代和南朝的皇帝也重申过“碑禁”。与东汉相比,魏晋南北朝时期立碑的数量锐减,人们对于死者的纪念刻石只好“转入地下”,以墓志的形式大量出现。这便是墓志产生的时代背景。晋代的墓志,往往就是一块具体而微的小碑。约在北魏时,墓志才定下了后世一直通用的形制:以一块正方的石板刻志文,上敷一块同样大小的石板为志盖,志盖上刻墓志的题目,常饰以花纹图案,相当于碑额。典型的墓志铭文也是前序后铭式,同墓碑铭文类似。至隋唐时,碑禁不复存在,但墓志已成葬俗的一部分。于是,坟前树碑,圹中埋志,并行不悖,一直延续至近代。

图6 吕氏砖

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台