0/500

中国书法中的“鹅”

2017/02/20 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:吴天泽;

中国书法中的“鹅”

■吴天泽

“鹅”与“观象悟书”

古希腊哲学家亚里士多德认为“想象”和“判断”是两种不同的思维方式,较“判断”而言,“想象”更能体现出文艺创作者自身的主观情感,使得文艺创作更具有灵活性、情感性。因此西方哲学在讨论文艺创作的时候将“想象与联想”设定为一般规律,同时这也是西方哲学对美学领域的初步探索。大约在同一时期,我国正处于战国时代,这一时期也是中国古典哲学发展的一个高峰,诸子百家的学术思想为我国传统文艺理论打下了坚实的基础。从《易经》的“近取诸身,远取诸物”,到老庄的“道法自然”和“独与天地精神相往来”等,都在细微之间透露着以“自然之象”为主体的感悟与感知,与西方哲学中的“想象与联想”有着异曲同工之妙。同中国古典哲学一样,中国书法也讲究“悟”的作用。“观物取象”与“观象悟书”正是中国早期书法发展的重要途径,它与中国的古典哲学思想是并行的。拿我国早期书家的史料来说,不论是“羲之爱鹅”还是“夏云奇峰”等例子,都能反映出我国古代书家的“唯心思哲”,“想象与联想”不仅是研究西方美学思想的一般规律,同样是研究我国古代美学思想的重要途径。

王羲之“写经换鹅”的故事家喻户晓。宋代以来,“羲之爱鹅”的传说流传广泛,北宋《宣和书谱》记载:“羲之性爱鹅,山阴有道士养鹅,于是往观焉,意甚悦,固求市之,道士云:‘为写《道德经》,当举群相赠。’羲之欣然写毕,笼鹅而归,其趋尚超绝,非碌碌者所能望尘。”羲之何以爱鹅,羲之与鹅之间又有着怎样的联系?李白在《送贺宾客归越》一诗中为了称赞贺知章书法技艺高超,亦用了“山阴道士如相见,应写黄庭换白鹅”两句。在古人的观点中,之所以把“鹅”与“书”联系在一起,即是从鹅的“形”看到鹅的“神”,由形及神,再由神入书,用中国古典哲学的话来讲,即是从“器”的层次上升到了“道”的层次。

在中国古典哲学中,“观象悟书”更像是悟“道”,它可以把“悟”的过程归结到“形而上”的范畴。《周易》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”道是无形的,不以人的精神意志为转移,亦为“恒道”。学天地之形才能通理得道,这也体现了书法由“实用性”向“艺术性”转变的哲学依据,从“书写”到“书法”,其内涵有着质的变化。因此,由“观物取象”到“悟书”的一气呵成,是为中国书法的精髓所在。

宋代《避暑录话》记载:“《晋史》言,王逸少,性爱鹅,世皆然之。人之好尚,固各有所僻,未易以一概论。如崔铉喜看水牛斗之类,此有何好?然而亦必与性相近类者。逸少,风度超然,何取于鹅?张正素尝云:‘善书者,贵指实掌虚,腕运而手不知。鹅颈有腕法,傥在是耶?今鹅千百为群,其间必自有特异者,畜牧人皆能辨,人即贵售之以为种。盖物各有出其类者,逸少既意有所寓,因又赏其善者也。’正素能书,识古人行笔意,其言似有理。”

材料中有张正素之观点——认为鹅之“曲项”正如书法之“运腕”,宋代诗人陈师道亦有“逸少非好鹅,效其宛颈尔,正谓悬手转腕”的说法,体现了审美心理因审美对象与自身产生共鸣而阐发想象与联想。若原因真是如此,那么王羲之正是把书法归结于生活中对主体情感的投射,这里的“物”与“象”正是王羲之书法的共鸣体。通过对“物”与“象”的感情渲染,使得在审美主体“观物”“取象”过程中不断提高自身的审美诉求,从而达到“悟书”的境界。如果说把王羲之眼中的“鹅”作为一件艺术作品来看的话,视觉所获取的对作品的整体印象,在欣赏者心理投下一个作品框架,这种框架与欣赏者心理机制、生活经验相结合,产生对作品的第一判断。“悟”便成为了“观象悟书”这一过程的催化剂。

包世臣《艺舟双楫》中关于执笔法的记载,更是把羲之与鹅的关系解释得有理有据:“要在执笔,食指须高钩,大指加食指中指之间,使食指如鹅头昂曲者,中指内钩,小指贴名指外拒,如鹅之两掌拨水者。故右军爱鹅,玩其两掌行水之势也。”

在中国古典书学的叙事和批评中,处处可以看出“羲之观鹅”的影响,斗蛇、秋鹰、云峰、舟楫、蓬沙等汇在一起并观,则十分有趣,累如贯珠。正如王羲之把鹅的“曲项”类比于书法的“运腕”一样,怀素自云:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林、惊蛇入草。又遇坼壁之路,一一自然。”“夏云奇峰”乃是自然界的产物,怀素静观自然、坐看云起,说明其拥有敏锐的洞察力与超绝的想象力,更何况其言“坼壁路”引出颜真卿的“屋漏痕”,这与广为流传的“锥画沙”和“折钗股”等术语一并成为中国书法史里的重要专有名词。

刘勰认为“思理为妙,神与物游”,世间万物之理只有通过悟才能发觉其奥妙所在,思维想象是围绕外物而活动的,只有悟其所观,才能得其之妙。《文心雕龙·神思》曰:“神用象通,情变所孕。物以貌求,心以理应。刻镂声律,萌芽比兴。结虑司契,垂帷制胜。”

虽然刘勰是在阐述做文章的道理,但是文与艺的理论总是相通的,不论作家还是书法家,他们都共同拥有着超乎常人的想象力与创造力。在刘勰看来,想象的对象来源于世间万物,若要“心以理应”,必定“物以貌求”,“心”的所在构建了“物”与“理”的维系纽带。刘勰的理论不仅阐明了想象与联想的重要性,更加突出了由“观”到“悟”过程中的“情感”作用。

中国书法史中由“观物取象”到“观象悟书”的例子不胜枚举。宋代大书法家黄庭坚自称“得草法于涪陵”,其云:“山谷在黔中时,字多随意曲折,意到笔不到;及来僰(bó)道,舟中观长年荡桨,群丁拨棹,乃觉少进;意之所到,辄能用笔。”是以观“长年荡桨,群丁拨棹”才得以顿悟笔法。又如马宗霍:“释如晓独栖古庙十余年,深山月朗,见竹影在地,豁然有省,折桂枝画炉灰,遂善书。”其实有一颗“观物取象”的心,正如有一双“可以发现美”的眼睛,所有的物象仅仅是作为一个达到“悟”的契机,类似于“睹物思人”,只有动情于“思”,方可悟出其“理”,若有人真的说成了“睹物思书”,那岂不是再合适不过?

创作思维中的“真鹅”与“假鹅”

很多人会有疑问,历史为何偏偏选中王羲之作为书坛之“圣人”,难道仅仅是因为其书法艺术的精湛?宋代高似孙《剡录》有云:“羲之有英誉,风骨清举,高爽有风气,不类常流,朝廷公卿皆奇其才器。”其中提到了羲之“不类常流”的特质,然而这恰恰是王羲之艺术思维独立的体现。不难想象,一个伟大的艺术家总是会异于常人的,也正是由于“不类常流”造就了王羲之成为一座书法高峰。这种特质其实就是王羲之内在的“鹅”,他所观察到的“鹅”总是与别人不同,在别人都附势趋同的时候,自己却能遗世独立,这难道不是一个书法家最可贵的品质吗?转及当下,众多学书者盲目跟风二王潮流,只求形式上的效果却脱离了书法本身的意义,或者为了在比赛中获奖而直接学习二王书风,体现了极其低下的书法品位以及不和谐的学书思路。殊不知也许他们连真正的王羲之的书法都没有见过,更别说去体会王羲之心中的“鹅”了。试想一下,倘若书法创作者总是以世俗的眼光去面对书法创作,那么他们如何去寻求书法创作中的生命情感?可能只会让心中那只假“鹅”在为自己的自尊心找安慰吧!

趋时贵书都是为了讨好别人或满足自己的虚荣心,文艺层面的整体雷同而缺乏个性化发展,无疑是对文艺发展的一种摧残。人人都想学习时代的“个性”却又不幸流入时代的“漩涡”,以至每个跟风的人都堕入深渊而不可自拔。虽然都说“书如其人”,但是趋时贵书最终还是会导致千人一面,由“悦己”到“悦他”,书家自身的个性与情感不断被时代的洪流所淹没,而随波逐流恰恰是书法发展的一大阻碍。笔者斗胆认为,“情”高于“形”,没有一种独立的心境作为衬托,品位永远只在表面游离。

结语

虽然“羲之与鹅”的故事只是个例,但是从“羲之爱鹅”到“观象悟书”的过程确是自古以来书家必备的品质,其中不仅体现了作为一个艺术创作者的丰富想象力,更体现了学习书法过程中“悟”的重要性。由“观物”到“取象”再到“悟书”的过程,正是书法创作发展进步的过程,任何形式引发的联想与想象都会对艺术产生能动作用,至于其作用的好坏,还要与艺术本身的发展相关联。

当代书坛风气浮躁,书法发展过程中存在着许多不和谐的因素——二王书风与形式主义等形成了笼罩书坛的迷雾。然而书家在世俗面前往往不注意“本心”之所在,唯有留住“本心”,书法才能有更深刻的意义。当书法的技法达到一定高度的时候,能打动人的往往不是表面的“形式”,而是书家想要倾诉的感情。书法以性情为上,如同王羲之、颜真卿留下的《兰亭集序》与《祭侄文稿》一样,古人通过书迹拉近与现代人的距离,正是因为这些书法作品里充满着的感情,才得以让我们与他们亲近,让我们在与古人素未谋面的时候,看到他们的作品就像看到他们本人一样。

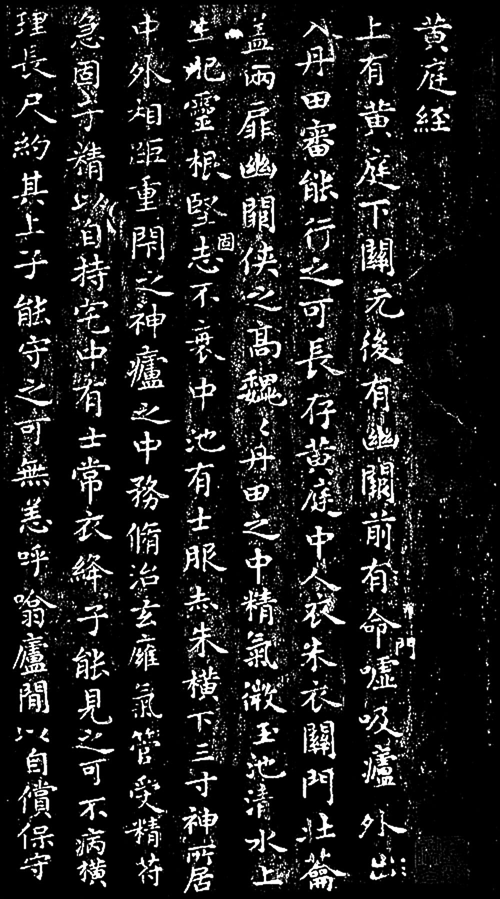

(传)王羲之楷书《黄庭经》

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台