0/500

王世镗章草的书史意义及对当代章草的影响

2016/11/23 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:王炳学;

王世镗章草的书史意义及对当代章草的影响

■王炳学

王世镗一生非常具有传奇色彩,偏居汉中数十年,毕生致力章草研究;一部《稿诀集字》引发了一段争论半个世纪的公案;65岁被于右任慧眼识金请到南京,却不到一年就撒手西归,留下很多叹息和无奈。其章草骨力雄强,笔势凝重,得《急就》《月仪》神髓,参以龙门、北碑精神,开章草新风,于右任称其“古之张芝,今之索靖,三百年来,世无与并”,并在王世镗病逝后作诗四首挽之。

谈到近现代章草艺术发展,我们不可能绕过王世镗。尽管王世镗是公认的章草大家,但对王世镗在章草艺术上的贡献和地位却始终没有给予应该有的高度,王世镗章草艺术的学术深度还没有被完全挖掘,他在章草研究上振衰起弊、汲古开今的重要作用还没有被真正认识。这与他1933年被于右任发现并请去南京以前,一直偏居汉中闭塞之地,鲜为人知有关。沙孟海29岁时所作《近三百年的书学》一文列举书家数百,却没有关于王世镗的只言片语。我们不能挑剔沙孟海先生的遗漏,该文著作时间为1929年,此时,王世镗还隐居汉中。而在《增改草诀歌》遗案之后,甚至很多人认为于右任的“三百年来,世无与并”未免赞誉过甚。但纵观章草发展史,王世镗章草的书史意义应该给予重新审视。

梳理章草艺术的发展源流,我们不难发现,成于东汉、兴盛于魏晋的章草艺术,以其古拙、厚重、沉着、隽逸而又不失天趣与烂漫的特性,成为中国书法艺术长河中一朵艺术奇葩。两汉魏晋有一大批章草高手,如史游、杜操、崔瑗、张芝、皇象、索靖、陆机等。刘熙载《艺概·书概》提到索靖书法时赞叹:“索靖书如飘风忽举,鸷鸟乍飞,其为沉着痛快极矣。”但自二王父子变古为今以后,特别是自唐代章草一蹶不振,尽管历代都有人研究,元代在赵孟頫倡导复古之风的影响下有过复兴迹象,但并没有取得艺术突破,其专注程度和艺术成就也差强人意。宋黄庭坚,元赵孟頫、邓文原,明宋克、俞和等,虽都游走于章今之间,但章草的厚拙与古质已经消失殆尽。

王世镗章草的艺术成就和书史意义主要表现在四个方面:

1.对两汉及魏晋章草经典的深度挖掘和继承

王世镗一生执著于章草。除去个人偏爱的缘故,中日甲午海战之后,日本国有人叫嚣其章草水平已非中国人能及,也是一个重要原因。他曾以诗明志:“佉卢(qū lú,一种古文字)飞舞遍人间,片假亦从东海还。赴急原非无国字,汉章雅命令重颁。”真切地表达了他要振兴章草的意志。而从中国书法发展的实际情况分析,日本人敢于就章草向中国书法界叫板也不是没有道理。唐至清晚期,始终徘徊在书法主流之外的章草艺术全无振兴之象。这更坚定了王世镗毕生致力于章草的研究与振兴的决心。

王世镗在传统取法上不是仅仅遍临章草诸家经典,而是深研细究,探本求源,把功力和思维用在《急就章》《月仪帖》《出师颂》等章草经典的骨子里,外得形肖,内得神韵和精神,在他中年创作的章草作品中可以很清晰地看到章草经典的痕迹。其中,最突出的是他对两汉及魏晋章草古质和内涵的继承与表现。即便是在《增改草诀歌》悬案中支持卓定谋、罗复堪的章草书家余绍宋也不得不承认:“然王氏于章草功力颇深,在近人中故不可多得者,深惜其泯灭不彰也。”能够得到反对方的高度评价实属不易。孙过庭《书谱》云:“古今所尚不同,古质而今妍。”“古质”的笔墨意象和民族文化内涵是章草的本体特征,然自唐以后,历代章草书家对古质都表现得不是非常深刻,秀妍和飘逸的今草风格占据了主导地位,元、明时期虽有所觉醒,但始终没有摆脱唐宋人的间架和气息。王世镗的出现,从根本上改变了章草艺术发展的本质,他摒弃唐以后诸家而直追两汉、魏晋,探本求源,深入挖掘,为个人后期书法总体风格的形成奠定了深厚的基础。

2.对碑刻摩崖及出土简牍书法的精研借鉴

兼容北碑及秦汉简牍是王世镗章草艺术的主要特点。北朝摩崖和石刻书法艺术是中国书法艺术的一大宝藏,其古拙、雄强、厚重、险峻的书风与章草书法相得益彰,与传统的帖学是两种截然不同的审美取向。王世镗得益于身居汉中腹地,得窥汉魏碑刻原石的优越条件,心追手摹,沉浸其间十数年,得碑刻摩崖真髓。其在中年以后,将北碑、秦汉简笔法和艺术元素有机融汇到章草创作中,迈上了章草研究创作的新高度。

王世镗在借鉴摩崖石刻、简牍资料上下过很大功夫,特别是在《爨宝子》碑用功最多,他曾以《爨宝子碑》集联800副。在借鉴与取舍上他始终坚持自己的书学原则,博涉约取,以章为本,辅以碑刻简帛书的有益元素。王世镗的书法创作始终没有离开章草这一主线,以章草为研究原点,选择性地吸收摩崖碑刻及秦汉简牍艺术营养,在章草艺术发展上开一代新风。这一点,王世镗比元明章草大家有福气,但更应该敬佩王世镗的艺术敏感性,他是较早认识简牍书法艺术价值并在实践中研究吸收的书家。于右任在一首诗中写道:“三百年来笔一支,不为索靖即张芝。流沙万简难全见,遗恨茫茫绝命词。”从中可以得见王世镗对简牍书法艺术的珍爱之情。

3.章今结合中古拙、天趣和畅达的笔墨追求

历代习章草者,都会走章今结合的创作路子,很多二王一脉的帖学大家,也有意识地借鉴章草元素,以增强笔墨的厚重和质感。王世镗也不例外,晚年在前期雄强遒劲、崩云裂石的笔墨表达和纵横奇拙的气势,以及线条老辣、意兴淋漓、酣畅尽致等审美诉求的基础上,以性情入墨,写出今草的浪漫天趣。但他的章今结合与唐以后诸家不同,自唐代以后诸家习章者,多以小草参以章变,取章草之势,用小草之笔,线条多俊爽迅捷,而失章草的厚拙、骨力和凝重气息。王世镗在章今结合的创作上,取小草之势,以章草之笔法,再加上秦汉简牍用笔和取势,写出了自家面目,章草风骨精神充盈纸间,纵横无忌、挥洒自如,得古趣而出新意。最具代表性的就是《先伯母房太夫人行述》一帖,略改以往书写的苍润朴拙之风神,在保持线条厚重凝练的基础上,用笔稍作提速,增加了牵丝连带,多了今草精巧之势,但是线条绝无滑润和轻柔的感觉,老辣纵横、古意充盈、神韵毕现,成为其晚年章今结合的代表作。林志钧序卓定谋《章草考》论章草:“余谓章草有数美:笔下有来历,而结体变化,皆有法度,一美也;向背分明,起止易辨,使转随意而不伤狂蔓,二美也;为隶、楷蜕化之中枢,而笔画视隶与楷皆简,平正流速,兼并而有之,三美也。”林氏此论章草之“三美”在王世镗的创作中均能印证。

4.对现当代章草艺术发展影响深远

王世镗章草,一改自唐以来,特别是元明以来的飘浮软媚之习气,在清代忽而帖学忽而碑学的鼓噪声中,坚持自己的研究与创作,“文起八代之衰,道济天下之溺”,为章草艺术的发展做出了非常大的贡献。

客观分析王世镗之后现代章草艺术的发展,王世镗的影响不可谓不深。而在对近代章草发展进行评价时,很多人往往祭出沈曾植这杆大旗,认为沈曾植才是近代章草的开山人物,王世镗也受益于沈曾植。但笔者认为近代真正意义的章草始于王世镗。可以这样说,因为流沙坠简等一批简牍的出土,更因为王世镗慧眼独具的艺术眼光和对这批简牍书法的深度挖掘,才有了近代章草艺术的复兴。也就是说,章草艺术的真正复兴是清末民初的19世纪末和20世纪初叶,元代的复古之风引起的章草艺术复苏只是一种表象。而近现代章草复兴,王世镗应该居于首功。

试将沈、王二人做一比较,沈曾植为碑帖融合,碑融章草,其笔墨根基在于碑,王世镗为章草参碑,他始终以章草为书学追求的本体,在本末选择和书学追求上两人正好相悖;在用笔上,沈曾植讲求方笔翻转,王世镗方圆并用,以天趣规避北碑的斧凿痕迹;沈曾植书法间架及字势多取北碑,而王世镗书法作品的结字和趣味皆是汉魏章草风神。沈曾植出生于1850年,殁于1922年,年长王世镗18岁,其在海上以书行世之时为60岁以后,其时王世镗正偏居汉中。

而遍观近现代章草艺术的发展,沈、王之后在书法史上占得一席之地的几位章草大家都与王世镗风格趋同。以沈曾植弟子王蘧常为例,他一生痴迷章草,书法作品沉雄朴拙,用笔凝练圆润,并很好地将篆书笔法引入章草创作,与乃师的多用方笔翻转的碑意风格相去甚远,反之却与王世镗书法有很多相近之处。王蘧常出生于1900年,王世镗殁时其正值壮年。再如郑诵先晚年研究以章草为主,结体古拙厚重,风格朴茂古雅而浑厚,潇洒中有飞动之势,与其师罗复堪的直取元人有很大区别,其书作风格更接近于王世镗。同时代或稍晚的高二适、谢瑞阶等都在章草上积极探索,取得了较大成就。

当代章草创作,应该对王世镗的章草加以借鉴。近30年的书法发展,章草又有了复苏迹象,在取法上大都避开元明而直追魏晋,或取《急就章》之古朴温厚、浑穆遒丽,或流连于《出师颂》的意趣,或钟情《平复帖》的圆浑奇古。同时,有很多书家借鉴学习新出土简牍,不断丰富章草取法的宽度和广度。这些章草学习研究的变革,与王世镗开一代新风、振兴章草的贡献有着千丝万缕的联系。从第四届国展开始,每年入展、获奖的章草作品都占了一定比例。在当代草书创作中,也涌现出了一批章草高手,推动这一古老的书法体式焕发新的生命活力。但客观分析当下章草创作,重形式装帧、重技巧而轻内涵、缺少深度挖掘章草本质的现象比较普遍,取法《平复帖》或近现代章草书家以临摹性质为主的占大多数。或者今草偶参章草,或者碑意稍改章草,“作”的成分比较突出。真正在章草本体上入古而出新、具有鲜明个人艺术特色和原创性的作品很少,取形貌而弃质韵,古雅有余而朴茂拙重不足。在这一点上,王世镗的学书路径和终生以章草为本源的精神很值得学习和借鉴。

结语

随着对王世镗艺术成就的深入研究、认识、理解和宣传,其对未来章草的影响也会越来越大,章草的真正复兴和古典精神的回归就会离我们越来越近。也因此,王世镗不应该被淡化和遗忘,其章草艺术振衰起弊、汲古开今的书史意义应该得到更多的关注和重视。

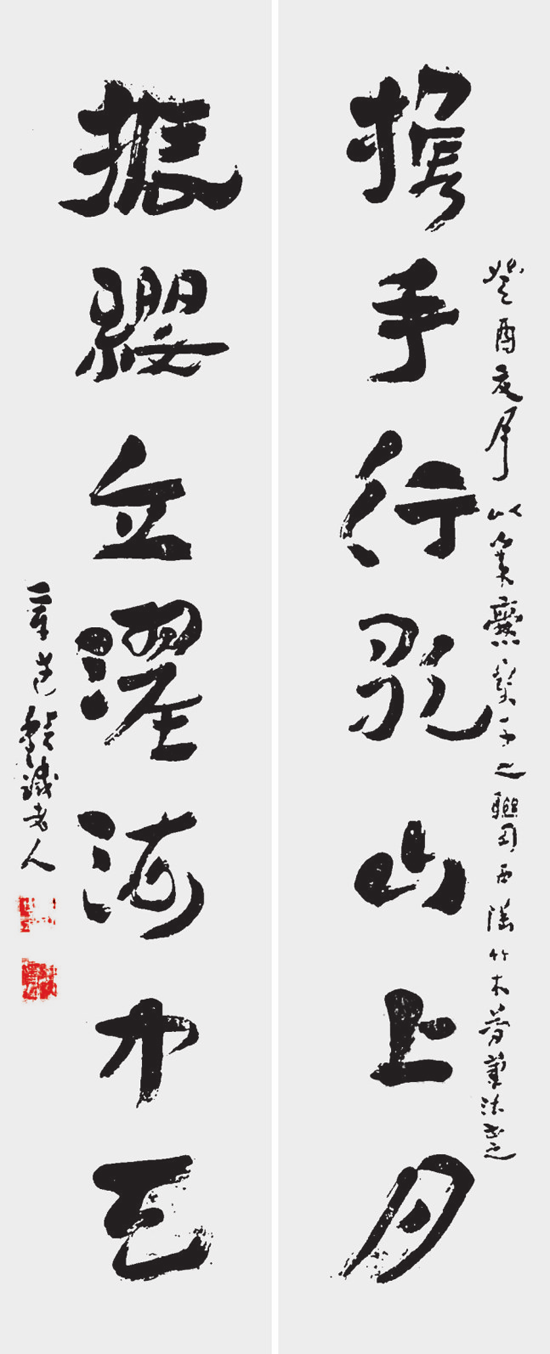

王世镗草书对联

携手行歌山上月 振缨立濯海中天

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台