0/500

论书诗研究札记(十一)

2016/09/22 来源:书法报 责任编辑:彭文婧 作者名称:蔡显良;

论书诗研究札记(十一)

■蔡显良

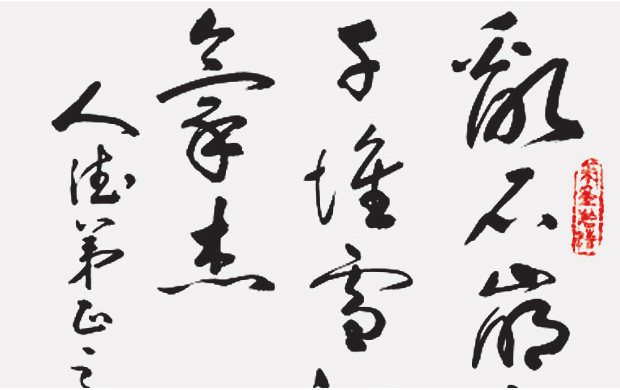

(二十三)欧阳修“学书为乐”

试笔消长日,耽书遣百忧。

余生得如此,万事复何求。

诗为心声,欧阳修《试笔》中的这几句诗亦是对“学书为乐”这一思想的绝佳诠释。早在唐代,孙过庭就为我们描绘了一幅无比恬静雅致的学书境界,《书谱》云:“又一时而书,有乖有合。合则流媚,乖则凋疏。略言其由,各有其五。神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。”

应该说,欧阳修的“学书为乐”是对唐代孙过庭理论的进一步阐发:“苏子美尝言:‘明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐事。’能得此乐者甚稀,其不为外物移其好者,又特稀也。余晚知此趣,恨字体不工,不能到古人佳处。若以为乐,则自是有余。”饮酒无算的苏舜钦豪放不羁,文学上与宋诗“开山祖师”梅尧臣合称“苏梅”,书法上颇有名于时,工楷行草书,欧阳修、苏轼、黄庭坚等均对其赞誉有加,米芾甚至以他为师。据传怀素《自叙帖》首六行早损,即由苏舜钦补写。故其所言接踵孙过庭,认为学习书法乃人生乐事。欧阳修又深入一步,认为在神怡务闲的同时,又要“不为外物移其好”,情有独钟才能心有所乐,即使成就不如古人又有何妨。“某亦厌书字,因思学书各有分限,殆天之禀赋,有人力不可强者。往年学弓箭,锐意三四年不成,遂止……乃知古今好笔迹,真可贵重也。今后只看他人书,亦可为乐”。当然,作为文坛泰斗的欧阳修并非是因为自己写不好字而瞧不起书法,相反的是,他对宋代书法的振兴翘首以盼,殷殷期待:“圣宋兴百余年间,雄文硕学之士相继不绝,文章之盛,遂追三代之隆。独字书之学寂寞不振,未能比踪唐室,余每以为恨。”

基于此,欧阳修的另外一个重要书论思想便喷薄而出:“余虽因邕书得笔法,然为字绝不相类,岂得其意而忘其形者邪?因见邕书,追求钟、王以来字法,皆可以通,然邕书未必独然。”为了“比踪唐室”,欧公提倡复兴古法,然而并非是死守传统,而是要“得其意而忘其形”也。欧公振兴“字书之学”之“复古”,一复晋古,一复晋前之高古,故其所追求之“意”当指称二义:一曰晋韵,即“追求钟、王以来字法”;二曰古意,即上效“六书之学”。至于上述“学书为乐”思想当是建立在此基础之上,虽然不能以这条简单理由认为欧公就是尚意书风之先导,但对于苏、黄、米尚意书法思想的启发必当厥功甚伟。故其“只看他人书,亦可为乐”,是否可以理解为虽然自己书法能力一般,但看到别人能够振兴书法,超越古人,自己内心亦无限快乐?此乃妄度古人,一哂。

欧阳修《集古录》云:“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。”欧公对颜真卿的讴歌,对颜书的肯定,不仅是重修《新五代史》、复兴儒学的需要,书法上更是为了由唐溯晋,复兴古法,方能与唐人颉颃。事实上,此后的苏、黄、米三家走的即是这条路。苏、黄、米三人尚意之“意”,一亦指“晋韵”,因为三人皆把追求晋魏平淡、“入晋人格”作为自己最高的书学理想;二指称“率意”,更强调书家主观能动的方面,所谓“我书意造本无法”“意足我自足”也。正如董其昌所云:“宋人自以其意为书耳,非有古人之意也。”

(二十四)石曼卿醉写大字

墨池毡作笔,神运不知手。

从容解牛际,萧散善刀后。

古来精绝艺,所贵神气守。

张耒(1054—1114)五言诗《石曼卿三佛名大字》,将石曼卿进行书法创作时心手相应、如痴如醉的“忘我”状态描写得淋漓尽致。

古代书家喜写大字,至宋人尤盛,包括苏、黄、米、蔡“宋四家”在内的文人墨客均爱到处题刻留字,石曼卿则为一典型。宋代论书诗中反映大字书写的甚多,如梅尧臣、邵雍、释德洪、孙觌、王之望、王十朋、欧阳光祖、岳珂、方回等人,皆有诗论及。

石延年(994—1041),字曼卿,一字安仁,其祖原籍幽州(今北京市一带),后居宋城(今河南商丘)。工诗,诗作俊爽,天圣、宝元间称豪于一时,梅尧臣称他的诗为“星斗交垂光,昭昭不可挹”。文学家石介作《三豪诗》云“曼卿(石延年)豪于诗,永叔(欧阳修)豪于词,师雄歌亦豪,三人宜同称”,故有“三豪”之称。石延年善书法,笔画遒劲,颜筋柳骨。曼卿“状貌伟然,喜酒自豪”“自顾不合于时,乃一混以酒。然好剧饮大醉,颓然自放”“而人之从其游者,皆知爱曼卿落落可奇”。如此奇人,自然别出心裁地创造了多种怪诞的狂饮方式,如“囚饮”:蓬头赤脚地带着枷锁饮酒;“巢饮”:与人在树上饮酒;“鳖饮”:用稻麦秆束身,伸出头来与人对饮;“鬼饮”:夜不点灯,与客摸黑而饮;“鹤饮”:饮酒时一会儿跳到树上,一会儿又跳到地上。相传宋仁宗爱其才而劝其戒酒,后竟酗酒成病,英年早逝。史上喜欢饮酒的书家比比皆是,但像石曼卿这样以身许酒直至魂断酒盅者,即使“汉书下酒”的苏子美亦犹不及,唯与“醉死于宣城”的李白相埒,再无他人。苏轼《跋草书后》云:“仆醉后辄作草书十数行,便觉酒气拂拂,从十指间出也。”于石曼卿而言,岂止是从十指间流出酒气,而是全身每个毛孔均汩汩而出焉。

酒给予石曼卿巨大的创作灵感,《天中记》云:“奇篇宝墨,多得于醉中。”亦赋予他挥写大字的激情,“尝舣舟于泗州之龟山寺,僧请题壁傍殿榜,乃剧醉卷毡而书,一挥而三榜成”。苏轼云:“曼卿大字,愈大愈奇。”慨叹“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余”的一代文豪苏东坡,竟高度夸赞曼卿大字,足见其大字水平之高。

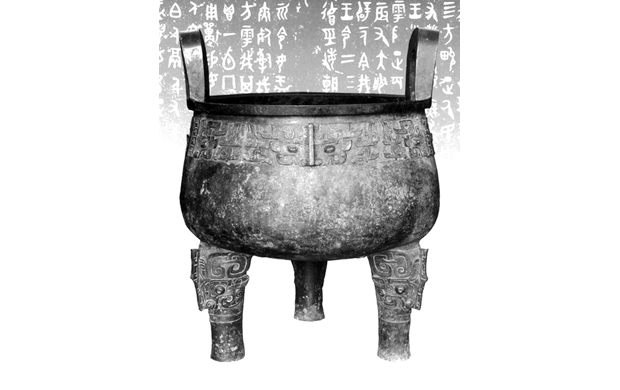

大字书法可溯源至商代甲骨文,武丁早期的组卜辞即被学者分为大字类、大字类附属、小字类、小字二类、其他小字类及小字类附属五部分。传为李斯所书的秦《泰山刻石》,又称《秦碣》,据宋刘跂《秦篆谱·序》记载,原刻铭文22行,满行12字,凡刻222字,字径6.1cm,亦为大字无疑。汉晋时期即有书家善写大字的记载,故汉晋时期是为大字书法的初步发展时期。王献之“尝书壁为方丈大字”。南朝宋武帝即“纵笔为大字,一字径尺”。唐宋时期善写大字的书家不断涌现,并在技法和审美上均有精辟的论述,使大字书法进一步发展。贺知章“兴酣尤好书大字”,宋高宗晚年“作尺余大字,肆笔皆成”,蔡京亦称“大字自唐人以来,独为第一”,颠狂之人米芾“古真无大字”的颠狂之语,显然是源于自己善写大字的自信与狂妄,并非基于学理的知言,不足采信。包括《虹县诗帖》在内的米芾本人的几本大字帖以及盱眙“第一山”三大字摩崖石刻、吴琚“天下第一江山”镇江北固山题刻等皆属大字典范。至中晚明,大字书法在笔法上趋于成熟。题榜和题壁等实用与装饰的需要、条幅和对联等竖式书写幅式的发展变化,以及造纸技术的进步,是大字书法发展成熟的几个重要原因。

从汉末魏晋时期师宜官题壁书法“大则一字径丈”,到唐代醉僧怀素“起来向壁不停手,一行数字大如斗”,甚至“有时一字两字长丈二”,可见古人的大字书法单字直径可以达到两米以上。有感而发,乘兴而书,即使具有一定的表演与娱乐性质,其中的激情澎湃与酣畅淋漓,亦让人心向往之。然而像韦诞那样,“以笼盛诞,辘轳长絙引之”,并非源于创作冲动,而是被迫书写榜署,以至于“诞甚危惧”,并“诫子孙,绝此楷法”,便不是享受了。 (待续)

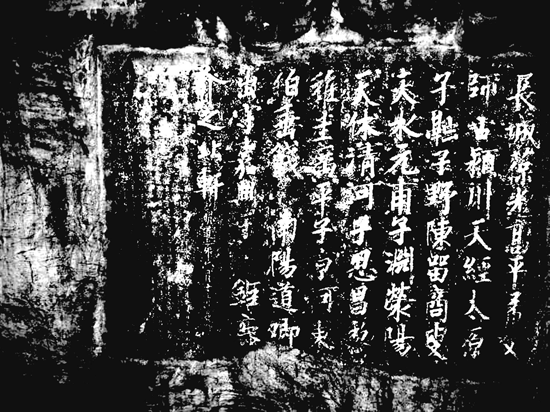

石曼卿《饯叶道卿题名》

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台