0/500

王羲之画像考辨(上)

2017/05/11 来源:书法报 责任编辑:李依默 作者名称:王玉池;

王羲之画像考辨(上)

■王玉池

根据历史记载,王羲之不仅精于书法,被誉为书圣,他和他的儿子王献之也都擅长绘画。王羲之有“临镜自写真(即自画像)”传世。这种自画像直到宋代还在流传。宋代以后,虽然真迹不传,但它的复制品或受真品影响的作品应该还可找到。现在流传的王羲之画像数量众多、头绪纷繁,使人无所适从。如果从中通过分析、考辨,能够找出最接近自画像的作品,应该是件好事。王献之也有个别画像流传,但数量很少,且无可靠画像参考,故只能附带提及。下面就根据历史记载和现存画像中有代表性作品,提出个人看法,供研究者们参考并求指正。

一、历史上有关二王画像的记述

王羲之、王献之出现以后,各种记述甚多,现只将他们与绘画、自画像有关的材料摘要如下:

(1)唐人的文字记述

唐代张彦远《历代名画记》卷一“叙自古画人姓名”列晋代画家23人,其中第五为王廙(王羲之叔父和书画老师),第六为王羲之、第七为王献之。

在卷五中又详细记载:“王廙,字世将。上品上,……过江后,为晋代书画第一。……廙画为晋明帝师,书为右军法。时右军亦学画于廙。”

又在王羲之条说:“王羲之,字逸少,中品下,廙从子也,风格爽举,不顾常流。书既为古今冠冕,丹青亦妙。”此语下注云:“见《晋书》《临镜自写真图》……传于前代。”

又在王献之条说“羲之子献之……中品下。……丹青亦工。”

卷六·宋·陆探微条注:“《王献之板像》……并传于代者也。”

史艺条下注云:“《王羲之像》,并传于代。”

卷七·南齐·钟宗之条注云:“《王献之像》,行于代。”

(王按:史艺《王羲之像》、钟宗之《王献之像》,裴孝源《贞观公私画史》亦载。东晋末年至宋、齐时代,献之名声高于羲之。故献之像多于羲之,至梁武帝后才扭转。可惜王献之像未能留传下来。)

(2)宋米芾的记述

米芾《书史》记载:“王右军《笔阵图》前有自写真,纸质紧薄如金叶,索索有声。赵竦得之于一道人。章惇借去不归。王右军书《家谱》,在山阴县王氏。”

米芾《宝章待访录》亦载此事,文字略有不同:“王右军《笔阵图》前有自写真。纸紧薄如金叶。索索有声。”下注云:“右同上。章公自云:借于赵竦,今为蔡河拔发。”几行后又载:“王右军书《家谱》。”下注云:“右在山阴县王氏家。越州教授王涣之以书抵某,具言有此书。”

(王按:米芾不仅是杰出书画家,也是著名鉴定家。他对许多过目的书画都曾提出怀疑,而对“自写真”未提疑义。根据记载,李公麟还根据米芾的描述画过王羲之像。)

(二)现存二王画像综述

(1)南薰殿画像系统

所谓“南薰殿”,是指北京故宫中位于西部武英殿西南的一个单独宫殿。建于明代永乐年间。这里过去可能存放过一些画像。乾隆十四年(有人认为应为十二年),弘历见原藏于故宫的帝王、后妃画像多斑驳脱落,遂命工部将内府所藏历代帝妃、圣贤名臣画像分别统一装裱,集中贮放于南薰殿中,故有“南薰殿图像”之称。嘉庆二十年,仁宗将图像编入《石渠宝笈三编》,并命胡敬编了《南薰殿图像考》二卷。对画像的流传渊源、画中人物的情况,都进行了详细考订。图像是经历宋、元、明、清数代累积而成,共得图580余帧(也有不同统计)。其中就有南宋理宗淳祐年间命画家马麟所画“道统十三贤”等作品。还有元灭宋后两浙宣抚使将宋代画像运至元大都的记载。总之,情况比较复杂。王羲之像(图1)就是这些画像中的一幅。

乾隆皇帝对此王羲之画像非常重视,画上有“神品”和“乾隆鉴赏”“古希天子”等印。可见他直到晚年还经常玩赏。

南薰殿王羲之各像早在明代就有人复制,故流传甚广。最早见于弘治十一年(1498年)朱天然编《历代古人像赞》之王羲之像(图2)。朱天然是明帝宗室,借到画像比较容易。朱天然复制的王像比原像有所改进,如眼角上挑已不那样严重,线条也比较工细严整;另如明万历三十五年(1607年)王圻、王思义父子所辑《三才图绘》之王逸少像(图3),是个安闲、平和的老者形象;清道光十年(1830年)顾沅所辑《古圣贤像传略》之王右军像(图4),亦是老人像,略显潇洒风度。总之,这些画像都保存了原像的瓦棱帽和褒衣博带这些重要特征。而在形象塑造上又各自发挥了自己的独有特点,可说各有优长。在此基础上摹者日多,应用日广,以至成为王羲之画像的主流。

(2)《二王帖》之右军像、大令像

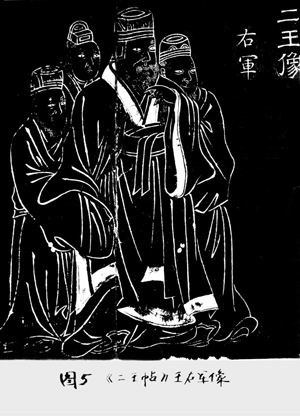

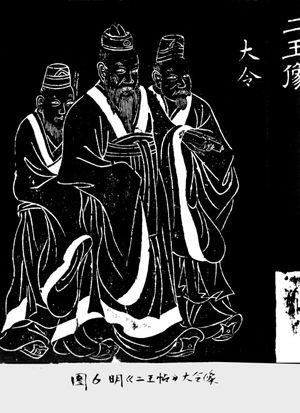

《二王帖》是明代吴江董汉策于万历十三年(1585年)摹刻的一部二王丛帖,因此帖收帖较多(七卷),摹刻较精,故影响较大。此帖在卷首刻有右军像(图5)和大令像(图6)。因大令像在古今典籍中极为少见,故在涉及王献之的丛帖或书籍中不得不使用它,故影响较大。但此二像与我们所了解的二王实情相差太远,故不能不辨。

首先,此二王像的旁边都有人扶掖(右军三人,大令二人)。这种画法显然是受到唐阎立本《历代帝王图》的影响。有人扶持或保卫是帝王或握有特重权力的人才具有的一种特权。二王都不曾有过这种特权。如王羲之曾因被他看不起的人成为他的上司并找他的麻烦而辞职,并“愤慨至终”;王献之也曾因被选中驸马而被迫与前妻离婚,虽曾“炙足抗婚”也无济于事。另如献之官职高于羲之,扶持人员少于乃父也不合理。另如献之死时才43岁,还是青壮年,也无须有人扶持。

第二,画上的二王都是胖子,这严重违背事实。王羲之长期服食,患有严重胃病。应是魏晋人常见的“秀骨清像”才是。王献之更是削瘦的典型。《世说新语》“排调”篇载:“范启与郗嘉宾书:子敬举体无饶纵,掇皮无余润。”意思是,献之全身没有丰腴之处;剥了他的皮也没有几两肉。

总之,二像不合理处甚多,不再列举。

(3)李公麟等王羲之画像

李公麟是北宋著名画家,擅画山水、鞍马、人物。据记载,他曾多次画过与羲之有关的画作,但都已不存。所幸《兰亭图卷》被明益王万历年间刻于石版,保存至今。但其意在风景,无意于人物精神的刻画。南宋刘松年《曲水流觞图》,明代文徵明的《兰亭修禊图卷》、仇英的《兰亭图扇面》,清任颐的《羲之爱鹅图》等,都是或重在风景或重在故事情节,均无意于人物形象和精神状态的刻画。值得注意的是南宋梁楷的《羲之书扇图》和清代上官周《晚笑堂画传》中的王右军像尚有可取之处。梁楷曾是南宋宁宗时期画院的待诏,擅画减笔画。画中王羲之所戴帽子为瓦楞形,与《南薰殿》和《金庭谱》中的帽子相似,只是瓦楞的下面部分被简化掉。梁楷本是山东东平人,南渡后寓居钱塘,钱塘曾属会稽郡管辖。他可能见到过有人戴这种帽子,或见到过王羲之“自写真图”。梁楷距米芾只有几十年,“自写真图”应该还在世。

上官周的《王羲之像》,文字说明是画羲之写《道德经》换群鹅的故事,但画面上没有故事情节,也没有任何背景,只描写羲之得到群鹅后的潇洒、任率的性格,其得意之状溢于画面。此画虽有创意,但还难说是典型的肖像画。

(待续)

免责申明:

免责申明:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们

- 咨询电话:027-65380795

- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介

- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室

- 关注我们

- 微信公众号:shufabao-net

- 邮箱:shufabaonet@163.com

- 中国书法第一融媒体平台